§ 11.

Культурное и экономическое развитие края

Распространение православия. Присоединение Сибири к России способствовало распространению в новых землях православия как идеологической основы русской культуры. Оторванные от родных мест и постоянно находящиеся на грани жизни и смерти, русские люди первым делом возводили не только деревни и остроги, но и часовни и храмы, которые строились «всем миром» или на пожертвования верующих.

Первые православные храмы были построены в Притомье в Томске. В 1604 (7112) г., одновременно со строительством города, началось возведение деревянной Троицкой церкви, которая была освящена в 1606 (7114) г. В 1605 (7113) г. в Томске при устье реки Киргизки на Юртачной горе был заложен мужской Богородице-Алексеевский монастырь. Вскоре он стал крупным православным центром края.

Первые кузнецкие казаки-годовальщики молились в небольшой часовне, которая находилась на втором ярусе зимовья-острога. В 1621 (7129) г. в Кузнецке была построена деревянная церковь Преображения Господня. Её первым священником стал Иван Иванов, бывший ключкарь Архангельского собора, высланный из Москвы за строптивый нрав.

Архиепископ Сибирский и Тобольский Киприан прислал для новой церкви лампадного масла, антиминс и миро, а царь Михаил Фёдорович Романов отправил для её оснащения деисис, иконы, царские двери со святителями, образа Преображения Господня и Святой Богородицы, золотой венец, деревянный воздвизальный крест, два колокола, оловянные сосуды, ризы миткалевые, оплечье бархатное и выбойчатое, стихарь, епитрахиль, поручи выбойчатые и жестяной пояс.

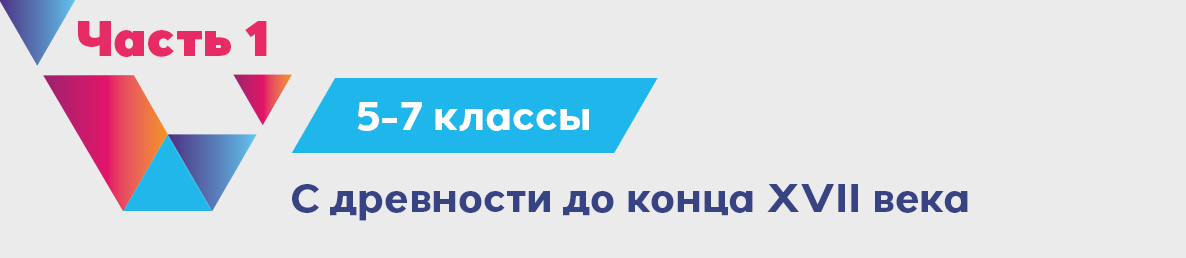

В XVII в. в Притомье строились православные храмы двух типов: клетские и шатровые церкви.

Клетский храм представлял собой два поставленных рядом сруба (клети), один из которых (восточный) был несколько выше другого. Каждый сруб покрывался двускатной крышей. На крыше восточного сруба находился небольшой четверик, покрытый бочкою, повёрнутой поперёк главной оси здания. Бочка несла на круглых шейках две луковичные главки, обитые «чешуёй».

Шатровая церковь обычно состояла из обширного четырёхгранника или восьмигранника, заканчивающегося вверху восьмигранной пирамидой в виде шатра, который, в свою очередь, увенчивался небольшим куполом луковичной формы.

Церкви имелись во всех острогах и сёлах Притомья. Каждая церковь была сосредоточением духовной и культурной жизни своего прихода, включавшего жителей окрестных деревень. В них проходили богослужения, крещение, венчание и отпевание верующих, хранились почитаемые святыни и священные книги.

При Богородице-Алексеевском и Христорождественском мужских монастырях имелись большие библиотеки, больницы и иконописные мастерские. Часто священнослужители были самыми грамотными и образованными людьми в округе.

Грамотность и образование. До конца XVIII в. в Сибири не было школ, и большинство сибирских крестьян были неграмотными. В то же время среди служилых людей, купцов и священников имелись образованные люди. Большинство их училось у частных учителей: дьяков, подьячих или церковных служителей.

В XVII в. грамотные русские землепроходцы составляли планы населённых пунктов и карты местностей, писали челобитные и отчёты о своих путешествиях и походах, сочиняли различные литературные произведения.

Священниками Преображенской церкви было положено начало Кузнецкой городской летописи.

Большой популярностью пользовалась церковная литература, которую в Сибирь везли служители церкви, воеводы и купцы. Среди населения большим спросом пользовались жития святых, биографии подвижников церкви, различные хронографы.

В народе ходили географические сочинения: «Космография» и «Хождения», исторические повести: «О Мамаевом побоище», «О Темир-Аксаке» (Тамерлане), «О взятии Царьграда», «Повесть известно сказуема на память великомученика Димитрия» (об убийстве царевича Дмитрия в Угличе) и «Повесть книги сия от прежних лет» (о Смуте начала XVII в.). Создавались сибирские летописи («Написания, как придоша в Сибирь», «Сибирский летописный свод») и исторические повести («О взятии Сибири»). В 1635-1642 гг. в Томске служилыми людьми была написана «Повесть о Таре и Тюмени».

Начало изучения природных богатств края. C первых же лет освоения Сибири русские землепроходцы стали изучать и осваивать её природные богатства, интересовались древними рудниками (чудскими копями), обращали внимание на древние курганы, городища и писаницы.

Самый известный в Кемеровской области памятник наскальной живописи — Томская писаница, — впервые был описан в XVII в. безвестным русским казаком. Зачарованный увиденным, он писал: «На краи реки Томи лежит камень велик и высок, а на нём писано звери и скоты, и птицы, и всякие подобия».

В 1667 (7175) г. под руководством тобольского воеводы Петра Годунова был составлен «Чертёж всей Сибири», более известный как «Годуновская карта». Она достаточно реально отразила схему рек Сибири, расселение народов, расположение русских городов и острогов, среди которых были изображены Томск, Кузнецк и прилегающие к ним земли.

В XVII в. на юге Сибири получил распространение прибыльный и смертельно опасный промысел, так называемое бугрование — незаконные раскопки древних курганов с целью извлечения из них вещей из драгоценных металлов. Ватаги бугровщиков на свой страх и риск отправлялись каждое лето в степь, в пограничные с кочевниками районы, несмотря на опасность быть убитыми или попасть в плен.

На сибирских ярмарках открыто торговали изумительно красивыми золотыми, серебряными и бронзовыми вещами, извлечёнными из курганов.

Великолепные коллекции золотых украшений собрали сибирский воевода Матвей Гагарин и уральский промышленник Никита Демидов. Подаренные Петру I, они стали основой знаменитой Сибирской коллекции Петра Великого.

Находки в сибирских курганах золотых, серебряных и бронзовых вещей подтверждали наличие в Сибири руд, богатых этими металлами и способствовали их поиску.

Освоение железных руд Притомья. Первые месторождения железной руды в Сибири стали разрабатываться русскими уже в 20-х годах XVII в. в Туринском, Томском и Кузнецком уездах.

Одними из первых железную руду в Притомье сыскали в 1624 (7132) г. рудознатец Фёдор Еремеев и томский казак Кызыл Пятунька. Найденную руду они привезли в Томск и, в присутствии воевод Ивана Шеховского и Максима Радилова. Еремеев сделал пробную варку, получив из руды «доброе железо». Образцы железа Еремеев лично доставил в Москву и продемонстрировал своё искусство в присутствии царя Михаила Романова. Царь был восхищён: «То железо доброе, и будет из него сталь» По царскому указу Фёдору Еремееву и Кызылу Пятуньке было положено жалованье деньгами, мукой, крупой и толокном, кроме того, царь пожаловал им «сукно доброе» и направил их в Томск, вручив письмо к тобольским воеводам Андрею Хованскому и Никите Вельяминову. В нём воеводам было поручено контролировать работу Еремеева. По этому же указу он должен был делать «пищали полуторные и полковые, и скорострельные, и к тем пищалям ядра железные», а также ковать для крестьян «сошники и косы, и серпы, и топоры, чтобы впредь с Руси железного наряду к пашенным крестьянам железа не посылать и кос, и серпов, и сошников, и топоров не покупать, и крестьянам в подмогу на то денег из нашей казны не доверять». Из Казанского приказа для организации кузнечного дела в Томск были направлены кузнецы Иван и Вихор Баршины и тобольский казак Терентий Горностаев.

Вскоре уровень кузнечного дела стал настолько высок, что к концу XVII в. Сибирь стала обходиться своим железом. Его варили главным образом в небольших домницах. Сибирское железо было высокого качества. О Кузнецком месторождении современники писали, что получаемый там металл «вельми добр, лучше свейского (шведского)».

Каштакское серебро. Первая попытка организовать добычу серебра и плавки серебряной руды в нашем крае была предпринята в конце XVII в.

В 1696 (7204) г. томский сын боярский Степан Тупальский по указанию князца Шуйской волости Мышака Кайлачакова обнаружил на пограничной с кыргызами реке Каштак месторождение серебряных руд.

Тупальский провёл тщательную разведку и раскопал рудную жилу вдоль её залегания, сделал замеры, взял образцы и составил подробное описание: и брали тое «руды со всякой жилы опыт и подписывали ярлыки, которая руда на которой жиле взята сверху, в глубину на сколько аршин, а по мере той руды сверху земли явилась жила в двух местах 15 аршин с четвертью; в ширину в два аршина и по конец той жилы копали для ведомости, в которую сторону та жила явилась и по конец тех жил явилось чёрной земли в толщину два аршина, под ней красной глины слой, толщиной в пол аршина ж, под той глиной явилась жила той же руды».

Образцы каштакской руды были отправлены в Москву и были там опробованы Тимофеем Левкиным и Александром Левандианом, а в Риге пробирным мастером Николаем Миллером из неё было получено серебро. Это вызвало большой интерес царской администрации.

18 декабря 1696 (7205) г. Пётр I издал Именной указ о посылке в Томск греческого рудоплавного мастера Александра Левандиана для организации добычи серебра на реке Каштак. Для этого Левандиану были выделены железные трубы для откачки воды, 50 пудов свинца, 10 пудов уклада железа «на кирки, молотки и всякие снасти» и говяжье сало на изготовление свечей, «с чем ходить в ямах и в подкопах». Сибирский приказ снабдил грека 100 работными людьми.

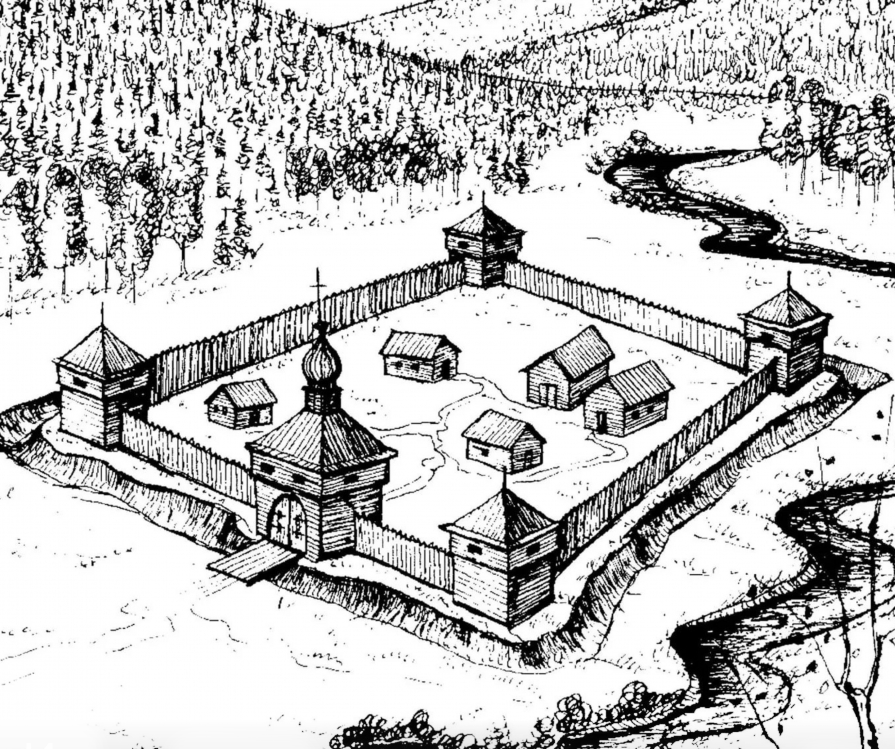

Летом 1697 (7205) г. из Томска, по Томи, Оби и Чулыму на нескольких гружённых оружием, инструментами, продовольствием и одеждой дощаниках отправился отряд в 800 человек для строительства сереброплавильного завода. Достигнув Каштака, рудознатцы в первую очередь построили Каштакский острог. Он представлял собой квадрат, каждая сторона которого не превышала двадцати саженей. Над стенами возвышались башни. Проезжие ворота острога украшала часовенка Трёх святителей. Внутри крепостных стен располагались избы, кузницы и амбары. У реки были построены бани.

Левандиан сразу же приступил к горным работам. Были заложены четыре шурфа, которые дали обнадёживающие результаты. Но в дальнейшем работы были прекращены из-за постоянных набегов кыргызов. Рудознатцы не столько работали на руднике, сколько сидели в осаде в Каштакском остроге, сражаясь с кочевниками. К тому же руда оказалась жёсткая, с колчеданом, и её было трудно плавить. Рудник был заброшен, а Левандиан уехал в Забайкалье, где в 1700–1704 г. произвёл первые плавки нерчинских серебряных руд.

Вопросы и задания

- Как шло распространение православия в нашем крае? Почему правительство уделяло этому большое внимание?

- Какие два типа православных храмов сооружались в то время в Притомье? В чём их особенности?

- Каков был уровень грамотности и образования сибиряков?

- Какие литературные произведения и почему пользовались у них популярностью?

- Как шло освоение природных и культурных богатств края?

- Кто, по вашему мнению, сделал наибольший вклад в развитие местной металлургии? Сделайте о нём сообщение в классе.

- Объясните новые термины.

- Сосчитайте, сколько лет назад: а) был построен первый православный храм в Притомье; б) была составлена «Годуновская карта»; в) были найдены первые железные руды в нашем крае; г) был построен Каштакский острог?

- Объясните, почему в тексте параграфа используются двойные даты? Какой был бы сегодня год, если бы сохранилось старое летоисчисление? Как и почему в России на рубеже XVII–XVIII веков изменилось летоисчисление?

- На основании материалов параграфа составьте хронологическую таблицу:

Дата события Описание события

Иллюстрации

Бочка в русской архитектуре (по Я. В. Малкову).

Источник – Древнерусская жизнь в картинках

Источник – Древнерусская жизнь в картинках

Каштакский острог (по В. Н. Добжанскому).

Источник – Города и остроги земли Сибирской

Источник – Города и остроги земли Сибирской