§ 10.

Формирование старожильческого крестьянского населения края

Начало сибирского земледелия. Придя в Сибирь, русские нашли здесь полноводные и рыбные реки, богатые пушным зверем леса, хорошие, пригодные для пашни земли. Но вместе с тем они не нашли привычных возделанных полей и главных продуктов питания – ржаного хлеба, овсяной, гречневой, ячменной и пшеничной каш. Качество хлеба, который выращивали сибирские татары, было низким и не удовлетворяло русских первопроходцев. Они часто голодали и вынуждены были питаться рыбой, травой и кореньями.

Завоз хлеба из Европейской России также не мог решить проблему снабжения продовольствием служилых людей и крестьян-переселенцев. Государству поставка хлебных запасов в Сибирь обходилась очень дорого. Обязанностью поставлять сошные запасы были обложены уезды северорусских городов — Великого Устюга, Вятки, Соли Вычегодской. Провоз хлеба от Великого Устюга до Тихого океана длился пять лет. При этом стоимость хлеба увеличивалась в десятки раз, а часть продовольствия погибала в пути.

Поэтому одной из главных забот сибирских воевод было обустройство государевой пашни, урожай с которой шёл в государственные амбары для обеспечения хлебом служилых людей. На неё стали сажать крестьян-переселенцев из Поморья и Поволжья. Эти люди умели и хотели заниматься земледелием, но нуждались в материальной помощи. Крестьянину-переселенцу в Сибири выделялся участок земли для личного хозяйства, и на 2–3 года его освобождали от тягла. Кроме того, выдавали ссуду и подмогу деньгами, лошадьми и семенами. Сначала ссуда и подмога были достаточно большими. За льготные годы первые переселенцы создали прочные хозяйства. Позднее воеводы перестали выдавать ссуду и подмогу, экономя государственные деньги. Переселенцы получали на несколько лет только освобождение от тягла.

После окончания льготных лет крестьянин обязан был обрабатывать не только свой участок, но и участок государевой пашни: пахать, сеять, убирать урожай и свозить его в государственные амбары, молоть зерно и выполнять другие виды работ. Чем больше земли крестьянин брал в личное пользование, тем больший участок государевой пашни он должен был обрабатывать.

Позднее каждую крестьянскую семью обязали обрабатывать одну десятину с четвертью государевой пашни независимо от размеров собственного участка. Отсюда пошло название десятинная пашня, а крестьяне, обрабатывающие её, получили название пашенные.

Иногда отработку государевой пашни заменяли хлебным оброком, при котором часть урожая, собранного с собственной пашни, сдавалась в государственные амбары. Таких крестьян называли хлебооброчными. Крестьяне предпочитали селиться в местах, где брали хлебный оброк, так как там над ними не было постоянного надзора приказчиков.

Одновременно с переселением, организованным правительством, происходило и самостоятельное переселение крестьян в Сибирь. Черносошные крестьяне северо-восточных районов Руси целыми деревнями уходили на восток. Сначала они осваивали ближайшие к своему старому месту жительства земли, обживали их. Затем желающие двигались дальше в глубь Сибири, осваивая всё новые и новые районы. Такой способ переселения избавлял крестьянские семьи от долгих и изнурительных переходов, а главное – позволял крестьянам не отрываться надолго от полевых работ и постоянно быть обеспеченными продовольствием.

В Сибирь переселялись и беглые крестьяне. Там они становились гулящими людьми, занимались охотой, рыбной ловлей, промыслами. Боясь возвращения назад к своим помещикам, беглые часто нанимались на работу к сибирским татарам или русским крестьянам и становились их захребетниками. Часть гулящих людей воеводы верстали в служилые люди или сажали на государеву пашню.

В условиях непрекращающегося притока переселенцев зажиточные сибирские пашенные крестьяне самостоятельно устраивали пришлых людей на пашню: принимали их работать в своё хозяйство, отдавали пришельцам часть своей пашни и инвентаря с условием, что те обязуются выполнять за них тягло, а сами уезжали на новое место. Там получали право на льготные годы с условием, что осваивают новые земли под пашни, и таким образом расширяли размеры своего хозяйства. Сделки оформлялись в воеводской канцелярии. Воеводы не возражали. Убытка государству не было, тягло выполнялось, более того, увеличивалось общее число земледельцев в Сибири, распахивались новые поля.

Некоторые переселенцы устраивались на земли монастырей и становились монастырскими крестьянами. Они были обязаны отдавать монастырю в виде оброка «пятый сноп», то есть пятую часть урожая, а также обрабатывать монастырские пашни, косить луга и выполнять другие работы.

К концу XVII в. хлебопашеством в Сибири занималось почти 15 тыс. крестьянских хозяйств. Сибиряки в основном обеспечили себя хлебом и с крестьян, поселившихся на новых землях, стали брать уже не хлебный, а денежный оброк (денежнооброчные крестьяне).

Томско-Кузнецкий земледельческий район. В XVII в. в Сибири сложилось пять земледельческих районов: Верхотурско-Тобольский, Томско-Кузнецкий, Енисейский, Ленский и Забайкальско-Амурский. Томско-Кузнецкий земледельческий район протянулся вдоль реки Томи. Основные его пашни располагались вокруг Томска и Кузнецка.

Ещё в 1604 (7112) г. основатели Томска Гаврила Писемский и Василий Тырков отмечали: «А место де в Томи угожее и пашенных людей устроить можно». В этом же году был издан царский указ о водворении в Притомье пашенных крестьян из Верхотурья и Тобольска, а также «охочих гулящих людей» из Перми, Вятки и Соли Вычегодской.

Основу кузнецкой пашни заложили первые воеводы Кузнецкого острога Тимофей Бабарыкин и Осип Аничков. В 1625 (7133) г. под Кузнецком была создана государева десятинная пашня, хлеб с которой шёл на хлебное жалованье служилым людям, но постоянная военная опасность и малочисленность пашенных крестьян затрудняли развитие земледелия в окрестностях города.

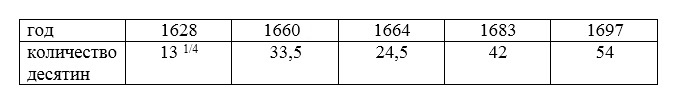

Государева десятинная пашня Кузнецкого уезда

Поэтому для освоения Кузнецкого уезда царская администрация использовала не только вольных крестьян-переселенцев, но и ссыльных. С 1625 по 1628 г. в Кузнецк выслали 17 человек, из них половину составляли крестьяне Тобольского уезда, взятые за убийство приказчика. В 1631 (7139) г. верхотурскому воеводе было предписано послать в Томск и другие остроги Томского разряда верхотурских пашенных крестьян в количестве 100 хозяев «добрых, заводных, семьянистых лучших людей». Но набрано было только 80 хозяев с жёнами и детьми и «со всем пашенным заводом», так как многие крестьяне, прослышав о приборе, разбежались по лесам. Наиболее массовые переселения государственных крестьян в Притомье были осуществлены в 30-х, 60- х и 80-х гг. XVII в.

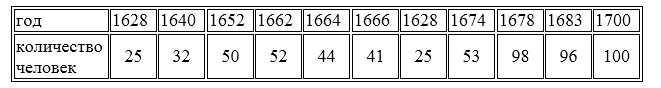

Численность кузнецких пашенных крестьян

Первым землепашцам правительство выдавало подъёмные: на каждую семью «по три мерина добрых, по три коровы, да по две козы, да по три свиньи, да по пять овец, да по двое гусей, да по пятеру кур, да по двое утят, да на год хлеба, да соху всем для пашни, да телегу, да сани и всякую житейскую рухлять, да на подмогу каждому дали 25 рублей».

Рост крестьянского населения Притомья сдерживала постоянная военная опасность. Поэтому главными земледельцами были служилые люди. Сельским хозяйством также занимались посадские люди и духовенство.

Земледельцы концентрировались вокруг Томска, Кузнецка, Сосновского, Верхотомского и Мунгатского острогов, за стенами которых они могли укрыться в случае нападения кыргызов или калмыков. Рядом с ними стали формироваться земледельческие станы. Возле Томска сформировался Подгородний стан. К западу от Томска в междуречье Оби и Томи, по реке Порос и её притокам располагался Запороский стан. Вокруг села Спасское на правом берегу Томи был образован Спасский стан. Возле Сосновского острога — Сосновский стан, у Верхотомского острога — Верхотомский стан, вокруг Кузнецка — Кузнецкий стан.

Население станов постепенно росло. В середине XVII в. в Сосновском стане возникли крупное село Зеледеево и деревни Корчуганово, Мохово, Соломатово, Басалаева. В 60–70-е гг. возникли село Кулакова, деревни Верх-Искитимская, Поломошная и Усть-Сосновка.

Томскому Алексеевскому монастырю принадлежали село Пача, деревни Искитимская, Асанова-Лебяжья, Томилова, Тайменка, а Кузнецкому Христорождественскому монастырю – деревня Монастырская.

К началу XVIII в. в Томском и Кузнецком уездах насчитывалось 644 крестьянских семьи. Общая запашка достигла в это время 4600 десятин в одном поле, а общая величина хлебного сбора едва ли была более 51 тыс. четырёхпудовых четей. Благодаря этому в конце XVII в. Томский уезд полностью обходился своим хлебом, а Кузнецкому уезду хлеба не хватало и его приходилось завозить из других районов страны. Поэтому цены на хлеб в Кузнецке превышали его стоимость в главном сибирском городе Тобольске в 1,5 – 2 раза.

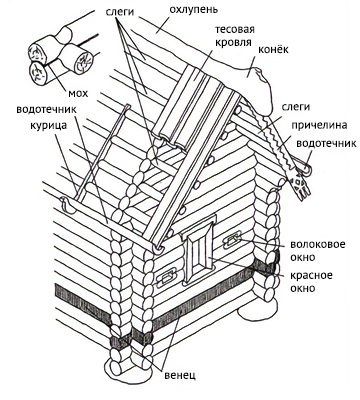

Быт и занятия крестьян в XVII в. Свой быт крестьяне в Сибири организовывали «по русскому обычаю». Приискав удобное для поселения место, они строили рубленые дома-избы из больших брёвен, толщиной не менее 35–40см. Брёвна рубились топорами в обло с выемкой в верхнем бревне для упора слег и куриц высокой двускатной самцовой крыши. Она крылась тёсом. Верхние концы слег перекрывались толстым выдолбленным снизу бревном — охлупнем. Своей тяжестью он прижимал всю конструкцию крыши, придавая ей необходимую прочность. Конец охлупня обычно выдавался вперёд и иногда декоративно обрабатывался в виде фигуры коня (конёк). Окна были небольшие, 50–70 см высотой, квадратной или округлой формы. В них вставлялась слюда, которая добывалась в большом количестве.

Внутри избы была глинобитная печь, прямоугольный стол, а вдоль стен располагались лавки. В красном углу, напротив входа, обязательно помещалась полка с иконами (божница), на которые каждый входящий должен был перекреститься. На стенах устраивали полки для хозяйственных нужд, а под потолком, над входной дверью, сооружали специальный настил – полати, на которых спали в зимнее время. В большинстве хозяйств были бани, необходимые не только для мытья тела, но и для лечения от многочисленных болезней.

Основным типом сельских поселений в Сибири стали деревни, обычно небольшие, 1–3 двора.

В ходе вольного расселения жителей появился такой вид поселения, как заимка: крестьяне приискивали участок свободной земли для пашни вдалеке от деревни, со временем возводили там жилые и хозяйственные постройки. При удачном выборе места заимка могла развиться в деревню.

Третьим распространённым в Сибири типом поселения были слободы. Они создавались как центры земледелия и управления прилегающих к ним деревень. Там строились церкви, которые посещали православные всей округи. В слободе возводили острог, в котором в случае набега кочевников укрывались крестьяне, там обычно жили приказчики воеводы и служилые люди. Слободы способствовали распространению в Сибири земледелия и ремесла.

Первым шагом в работе земледельцев был выбор места под пашни («доброй земли»). Для пашни выбирали места свободные, не принадлежащие аборигенам. Деревни строили вблизи рек, для снабжения водой и чтобы иметь возможность поставить водяную мельницу. Обязательно проводили первые опытные посевы, и только если они удавались, в этом месте начинали заниматься земледелием.

Опытным же путём крестьяне решали, какие культуры выращивать. Придя в Сибирь, они принесли все известные им семена. Здесь стали выращивать рожь, овёс, ячмень, пшеницу, горох, гречиху, просо. Первое место в XVII в. занимали посевы ржи, второе – овса и ячменя. В усадьбах крестьян позади скотных дворов находились огороды и конопляники. На огородах выращивали капусту, морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. Коноплю сеяли для получения волокна, из которого затем изготовляли верёвки или ткали грубое дерюжное полотно для мешков.

Наличие свободных земель давало крестьянам возможность отказаться от трёхполья, которое сохранялось только на государевой пашне, и не заботиться о плодородии земли. Широко использовалась переложная система земледелия: землю «выпахивали», то есть сеяли несколько лет подряд одну и ту же культуру, а затем на 8–15 лет бросали для восстановления плодородия.

В каждом крестьянском хозяйстве был скот. Лошадей чаще всего покупали у кочевников: телеутов и кыргызов, которые пригоняли целые стада для продажи. Каждая семья стремилась иметь коров, свиней, овец. На томском и кузнецком рынках продавали продукты сельского хозяйства: хлеб, мясо, сало, коровье масло, кожи и овчины.

Сельскохозяйственная техника мало отличалась от той, которой крестьяне пользовались в европейской части России. Землю пахали сохой с железными сошниками. Боронили деревянной бороной. Созревший урожай жали серпами и

косами-горбушами. В значительной части сельхозинвентарь выдавался в порядке подмоги новопоряженым крестьянам или покупался ими на сибирских рынках, куда он поступал из центральной части России через Тобольск. Поэтому цены на сельскохозяйственные орудия были высокими и снизились только по мере развития русского ремесла в Сибири.

Вопросы и задания:

- С какой важнейшей проблемой столкнулись первые русские поселенцы в Сибири? Как они и правительство пытались её решить?

- Чем отличались друг от друга правительственное и самостоятельное крестьянское переселения? С вашей точки зрения, какой из этих видов переселения был более значимым и почему?

- Какие земледельческие районы сформировались в Сибири в XVII в.?

- Если бы вы жили в это время, то в каком стане какого земледельческого района находился бы ваш населённый пункт?

- Объясните, почему даже в конце XVII в. в Кузнецком уезде, в отличие от Томского, не хватало своего хлеба?

- Чем отличались друг от друга категории сибирских крестьян, сложившиеся в это время в Притомье?

- Каковы были особенности быта крестьян в Сибири?

- Проведите генеалогическое исследование: не являетесь ли вы прямыми потомками крестьян, переселившихся в наш край в XVII в.? Чем знаменит ваш род?

- Какое значение имело развивающиеся русское земляделие Притомья для местного (аборигенного) населения и для Сибири в целом?

- Объясните новые термины.

Иллюстрации

Основные элементы русской избы XV–XVII вв.