§ 3.

Металлурги и скотоводы бронзового века

на территории области

на территории области

Начало эпохи металла. В IV–II тысячелетиях до н.э. племена Евразии освоили металл. Сначала способом холодной ковки обрабатывали самородную медь. Затем научились её плавить и, разливая в каменные или керамические формы, получали различные изделия. Позднее стали изготовлять орудия из бронзы — сплава меди и олова. Освоение металла привело к большим изменениям в хозяйстве и обществе. Многие народы перешли к земледелию и скотоводству. Выделилась знать. Усилились переселения племён и войны между ними. Развивались ремесло, торговля и культура.

Древнейшими металлургами и скотоводами в Южной Сибири стали выходцы из казахстанских степей, которые оставили на Алтае, Енисее и в Северо-Западной Монголии памятники афанасьевской культуры. В отличие от местных сибирских племён, афанасьевцы были европеоидами. С собой они привели виды одомашненного скота, ранее неизвестные в Сибири: коров, коз и овец. Для передвижения афанасьевцы использовали колёсные повозки и умели изготовлять небольшие металлические орудия труда и украшения.

На территории нашей области в энеолите афанасьевские памятники неизвестны. Здесь проживали племена большемысской культуры, потомки охотников и рыболовов кузнецкой неолитической культуры. Но в быту большемыссцев, наряду с каменными и костяными орудиями, стали распространяться медные изделия.

Развитию металлургии способствовали богатые местонахождения полиметаллических и медных руд на Алтае, в Кузнецком Алатау, Салаире и Саянах. В разных районах области обнаружены древние разработки медных руд. Возле Салаира найдены древние шахты и кучи шлака. Олово в древности добывали в долинах рек Кия, Яя, Урюп и Золотой Китат.

В начале II тысячелетия до н.э. в Южную Сибирь из Передней Азии вторглись отряды воинов-металлургов. Захватив власть и женившись на местных женщинах, они быстро смешались с аборигенами, но привнесли в их среду переднеазиатские традиции: культ плодородия, навыки скотоводства и земледелия, добычи меди и бронзового литья.

В Притомье в это время проживали племена самусьской и крохалёвской культур. У них было комплексное хозяйство, основанное на разведении лошадей и коров, охоте, рыболовстве и собирательстве. Мастера-литейщики в глиняных и каменных формах отливали бронзовые копья, ножи-кинжалы и кельты, орнаментированные рельефными изображениями заштрихованных треугольников и ромбов.

Андроновцы в Кузнецком крае. В середине II тысячелетия до н.э. на просторах Сибири и Казахстана расселились племена андроновской культуры. По своему физическому типу они были европеоидами. Основным занятием андроновцев было разведение крупного рогатого скота, овец и лошадей. Знали они и мотыжное земледелие.

На территории области андроновцы освоили наиболее удобные для скотоводства и земледелия районы Мариинской лесостепи и долину реки Ини. Самыми известными в нашем крае андроновскими памятниками являются поселение на Песчаном озере, курганные могильники Юрман, Ур-Бедари, Больше-Пичугино, Танай и Васьково.

Андроновцы селились вблизи широких пойм рек с мягкой, плодородной и увлажнённой землёй. Посёлки состояли из больших полуземлянок. Вдоль их стен и в центре стояли деревянные столбы, поддерживающие крышу. Внутри жилищ в открытых очагах горели костры, которые использовались для обогрева помещения и приготовления пищи. Снаружи к жилищам пристраивались изгороди и загоны для скота. Рядом сооружались амбары для хранения продуктов и вырывались колодцы. Во время передвижения по степи со стадами андроновцы использовали жилища на повозках. В каждом доме жила большая семья. Несколько семей составляли отцовский род.

Общество андроновцев имело сложную половозрастную структуру: дети до 15 лет, юноши и девушки 15–20 лет, мужчины и женщины 20–30, 30–40 и 40–45 лет. С возрастом менялись статус и социальная роль человека. В 15 лет наступала социальная зрелость. Юноши становились молодыми воинами, а девушки невестами на выданье. Высокий социальный статус имели женатые мужчины и женщины 20–30-летнего возраста. Люди, достигшие 30-летнего возраста, приобретали статус наставников. Именно они учили подрастающее поколение, выполняли религиозные обряды, рассказывали мифы и управляли жизнью коллектива.

Мужчины были пастухами и воинами. Они не признавали никаких украшений, кроме ожерелий из клыков хищников. Вооружённые бронзовыми топорами и кинжалами, копьями, дротиками с каменными и бронзовыми наконечниками, мужчины-воины объединялись в отряды сверстников одного возраста. Отряды возглавляли вожди. Войско состояло из колесничих и пехотинцев.

Женщины выполняли все работы по дому и по хозяйству. Мотыгами с роговыми или бронзовыми наконечниками они обрабатывали небольшие поля возле посёлков, участки под которые предварительно очищали от кустарников тяжёлыми бронзовыми ножами-косарями. Сеяли пшеницу и другие злаки. Урожай собирали бронзовыми серпами или серпами, сделанными из челюстей животных с вставленными в них острыми каменными лезвиями. Собранные колосья провеивали и хранили в хозяйственных ямах. Зёрна размалывали в муку на каменных зернотёрках, замешивали тесто и выпекали вкусные лепёшки. Хозяйки выделывали кожу, вязали и шили одежду из шерстяных тканей, конопляных и крапивных нитей. Ткани окрашивали в ярко-красный, фиолетовый и другие цвета. Особое значение для женщин-мастериц имело производство керамической посуды. Изготовление каждого горшка воспринималось ими как творение мира. Сосуды лепились вручную, имели тонкие стенки и сложный красивый орнамент. Узор наносился по сырой глине мелким гребенчатым штампом. По краям сосуда обычно располагались вытянутые треугольники, ниже шёл ряд сложных геометрических фигур или меандров. Нижний ряд чаще всего состоял из мелких треугольников и завитков.

Женщины носили длинные платья красного цвета, отороченные по краям плетёной тесьмой, и вязаные шапочки с наушниками, бронзовые браслеты, бронзовые и золотые серьги, ожерелья, бронзовые ажурные бляшки, украшали волосы перьями и булавками. По форме и украшениям головных уборов можно было узнать, к какому роду-племени относится женщина, замужем она или нет и сколько у неё детей. Клыки животных и амулеты, нашитые на одежду, ракушки в ожерельях оберегали женщин от болезней и других напастей.

Ирменцы на территории области. В XI–VIII вв. до н.э. в лесостепных районах Западной Сибири распространилась ирменская культура. Так же как и андроновцы, ирменцы занимались скотоводством и земледелием. Они имели повозки, боевые колесницы, освоили верховую езду на лошади и могли быстро перемещаться на большие расстояния.

На территории Кемеровской области известно более 20 ирменских памятников. Наиболее изучены: поселение Люскус и Маяково городище, курганные могильники у сёл Пьяново-Родионово, Титово, Журавлёво и Сапогово.

По внешнему виду ирменцы были монголоидами с примесью европеоидных черт. Их общество, так же как и у андроновцев, состояло из половозрастных классов. Ведущую роль в нем играли мужчины. Из них состояло народное собрание, которое выбирало старейшин и вождей племён. Мужчины-воины объединялись в отряды, участвовали в постоянных стычках с соседями, отражали набеги врагов и совершали завоевательные походы.

Ирменские поселения располагались на высоких берегах рек, рядом с обширными пойменными долинами, богатыми сочным травостоем и плодородными почвами. Они состояли из нескольких больших домов-полуземлянок площадью от 100 до 250 м². В центре жилища располагались очаги. Один из них горел постоянно. Он был посвящён духам-хранителям дома, которым ежедневно приносились жертвы. В центральной части дома жили люди, а в боковых частях, за перегородками, содержался скот. Пол жилой части дома устилался шкурами и войлоком. Вдоль стен сооружались нары, крытые шкурами. Крыши домов сужались кверху. Их поддерживали деревянные столбы, врытые в землю. Стены и крыши домов обкладывались дёрном. Снаружи такие землянки были похожи на огромные холмы, в центре которых через дымовое отверстие шёл дым.

Земледелием у ирменцев занимались и мужчины и женщины. С помощью деревянной сохи они распахивали в поймах рек землю под пашню, а затем вторично обрабатывали её мотыгами с каменными наконечниками. Поля засевали пшеницей, просом и ячменём. Созревший хлеб жали челюстями животных и бронзовыми серпами. Затем на специальных площадках возле поселений производили обмолот колосьев. Зерно хранили в хозяйственных ямах. Для получения муки женщины растирали злаки на каменных зернотёрках. Из дикорастущего гороха варили похлёбку в керамических горшках.

Ирменцы разводили крупный рогатый скот и лошадей, реже коз и овец. В летнее время стада держали на пастбищах довольно далеко от посёлков, сооружая для пастухов временные жилища. Зимой животных кормили соломой, оставшейся после уборки урожая и обмолота зерна, и специально заготовленным на зиму сеном.

Ирменцы были прекрасными ремесленниками. Из шерстяных нитей на вертикальном ткацком станке они ткали полотно для одежды. Вручную лепили глиняную посуду — горшки с круглым или плоским дном, миски, большие сосуды для хранения продуктов, муки и молока. Её украшали заштрихованными треугольниками, ямочным и сетчатым орнаментом. Из кости и рога вырезали гребни, наконечники стрел и предметы конской упряжи. Из бронзы отливали различные украшения, орудия труда и оружие.

Ирменские женщины любили украшать себя стеклянными, пастовыми, металлическими и каменными бусами, нанизанными на нити. Ими расшивали нагрудники платьев, обшлага рукавов, вороты рубах и головные уборы. Ирменские модницы, так же как и андроновские, носили меховые или вязаные шапочки в сочетании с различными типами украшений. Разный набор украшений соответствовал возрасту хозяйки. В 15–20 лет обязательными украшениями были накосники. В 25–40 лет — накосники и бронзовые гвоздевидные подвески. Женщины старше 40 лет носили только гвоздевидные подвески.

Реконструкция летней одежды жителя лесостепной тагарской культуры (по А.И. Мартынову)

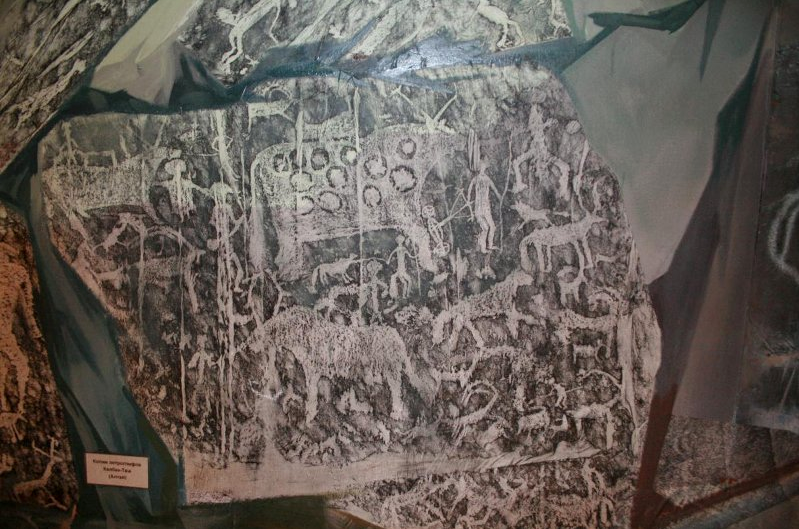

Религиозные представления. Освоение металлургии, скотоводства и земледелия привело к изменению мировоззрения, что нашло отражение в рисунках Новоромановской писаницы. Люди энеолита, продолжая традиции своих неолитических предков, изображали диких животных — лосей и оленей, но делали это в другой изобразительной манере. Фигуры стали более схематичными. Художники стремились изобразить не столько конкретное животное, сколько скрытый смысл передаваемой сцены. Появились изображения масок-личин и танцующих человечков, связанные с использованием колдовства и магии.

В андроновское и ирменское время люди перестали выбивать рисунки на скалах. Зато зародились и распространились новые культы: культ быка, культ огня и домашнего очага, культ предков, связанный с почитанием металлургов-литейщиков и воинов-героев.

Андроновцы создавали святилища на холмах и возвышенных местах, где поклонялись солнцу и предкам, принося им в жертву животных и хлеб. Почитали они и водные источники, колодцы и водоёмы.

Смерть воспринималась ими как перерождение души в другом мире и в другом теле. Сначала душа умершего сородича входила в собаку, после её смерти — в тело выдры. Когда выдра умирала, душа попадала в воду, из воды – в растения. А затем, через съевшее их животное, становилась пищей человека, который, в свою очередь, передавал эту душу своему ребёнку.

Идея возрождения души нашла своё отражение в погребальном обряде. Сначала андроновцы отделяли место будущего кладбища от мира живых специальной оградой из врытых в землю каменных плит или окапывали его рвом. Потом в центре сакрального пространства выкапывали глубокую прямоугольную могильную яму, на дне которой из брёвен лиственницы сооружали погребальный склеп, перекрытый бревенчатыми плахами и полотнами бересты. Внутри этого «дома мёртвых» хоронили уважаемых в обществе сородичей. Со временем насыпь оплывала, и получался земляной курган.

Религиозные представления ирменцев во многом были похожи на мировоззрение андроновцев. Степь они считали миром живых, а тайгу — миром мёртвых. А так как тайга была рядом, то и путь в страну мёртвых был коротким. Поэтому умерших укладывали прямо на поверхность земли в скорченном положении, на боку с поджатыми ногами. Чтобы придать покойникам такую позу, их после смерти туго пеленали. Мужчин вооружали бронзовыми ножами, а на женщин надевали браслеты, перстни, кольца и бусы. В головах каждой умершей женщины ставили небольшой керамический сосуд с пищей. Затем над погребением сооружали прямоугольную домовину из дерева и дёрна и совершали поминальную тризну. Несколько лет сородичи постоянно приходили на могилу, совершали религиозные обряды и приношения умершим, а затем возводили курган.

Вопросы и задания

- Племена какой культуры были первыми скотоводами и металлургами Южной Сибири?

- Как природные условия Кузнецкого края способствовали развитию металлургии?

- Кратко охарактеризуйте особенности быта и культуры андроновцев.

- Расскажите о быте и занятиях племён ирменской культуры.

- Современниками каких народов, известных вам из курса истории Древнего мира, были афанасьевцы, андроновцы и ирменцы?

- Какие изменения и почему произошли в религиозных представлениях населения нашего края в эпоху бронзы?

- Подумайте, какие вопросы вы бы задали своим одноклассникам при обсуждении изученного материала параграфа.

- Сосчитайте: а) сколько лет назад началась эпоха энеолита; б) сколько лет назад андроновцы освоили территорию нашей области и сколько лет жили в Притомье; в) сколько лет в Кузнецком крае проживали ирменцы?

- Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины и понятия.

- С помощью Интернета подготовьте презентации и выступите с сообщениями в классе на темы: «Бронзовый век Кузбасса», «Андроновская культура», «Ирменская культура».

Прочитайте и подумайте

1. Андроновские и ирменские курганы встречаются в основном в степной и лесостепной зонах Кузнецкой котловины. В таёжных и горных районах Кемеровской области обнаружены памятники этого же времени, но относящиеся к другим археологическим культурам. Чем это можно объяснить?

2. На Маяковом городище в Новокузнецке в большом количестве найдены бронзовые слитки, куски медной руды, бронзовые ножи и шилья. На поселении Люскус возле Кемерова обнаружены бронзовые долото и тесло, выпуклые бляшки и зеркала. На основании указанных данных сделайте выводы об уровне развития металлургии у населения Притомья в эпоху бронзы.

3. Почему медные и бронзовые орудия пришли на смену каменным, а железные появились после бронзовых? Аргументируйте свой ответ.

Иллюстрации

Керамический сосуд крохалёвской культуры.

Фонды музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Фонды музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Андроновские керамические сосуды из могильника Юрман I.

Раскопки Д.Г. Савинова.

Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ

Раскопки Д.Г. Савинова.

Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ

Ирменские керамические сосуды из могильника Юрты I.

Раскопки А.М. Павлова.

Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ

Раскопки А.М. Павлова.

Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ

Копия наскального рисунка с памятника наскального

искусства

«Тутальская писаница». И.Д. Русакова, А.Ф. Покровская.

Фонды Кузбасского музея-заповедника «Томская писаница».

Номер в госкаталоге: 26826501

«Тутальская писаница». И.Д. Русакова, А.Ф. Покровская.

Фонды Кузбасского музея-заповедника «Томская писаница».

Номер в госкаталоге: 26826501