Наш край в Средние века

Эпоха Средневековья на юге Сибири и в нашем крае хронологически почти соответствует европейскому Средневековью (середина I тыс. н.э. — начало XVII в.), но отличается по содержанию. Здесь не существовало феодализма в чистом виде, как в средневековой Европе, а сложилась система данничества-кыштымства, благодаря которому население Притомья было втянуто в сферу влияния кочевых империй, и через них вступило в тесные экономические, культурные и политические отношения с Китаем и государствами Средней Азии.

§ 5.

Кузнецкий край в эпоху Средневековья

Наш край в раннем Средневековье. В I тыс. н.э. на территории области проживали потомки населения раннего железного века. Они говорили на древних диалектах самодийского и кетскогоязыков. В степи основу хозяйства населения составляло скотоводство, а в отрогах Кузнецкого Алатау и Горной Шории — охота и рыболовство. Жили по-прежнему родами, каждый из которых имел свои промысловые территории и священные места. Рода объединялись в племена. Постоянная военная опасность заставляла заключать союзы племён.

Главными противниками аборигенов Притомья были тюркоязычные кочевники: тюрки и родственные им кыргызы, уйгуры, кимаки и кыпчаки. Они кочевали в степях современной Монголии, Хакасии и Алтая, воюя между собой и периодически создавая кочевые империи. Одной из таких империй был I Тюркский каганат (552–630), который включил в свой состав все кочевые народы от Чёрного моря на западе до Жёлтого моря на востоке. После его распада возник II Тюркский каганат (682–744), а затем Уйгурский каганат (VIII–IX вв.). В ходе уйгуро-кыргызских войн Уйгурский каганат был уничтожен, и наступил период так называемого кыргызского великодержавия — господства кыргызов над другими народами Южной Сибири, продолжавшийся до Х в. В IX в. на Иртыше возник Кимакский каганат, созданный спасшимися после разгрома уйгурского государства кочевыми народами: кимаками, уйгурами и кыпчаками. Они широко расселились на просторах сибирских и казахских степей.

Все эти события повлияли на судьбу средневекового населения Кузбасса, которое всё больше и больше втягивалось в политические и экономические отношения с кочевыми государствами. Сначала местные племена были союзниками тюрок и через них наладили торговые связи с китайскими и среднеазиатскими городами. На шкурки соболей и других пушных животных меняли изделия среднеазиатских и китайских ремесленников. Особенно ценились шёлковые ткани. У кочевников в обмен на изделия кузнецов получали лошадей и коров. Но постепенно ситуация стала ухудшаться. Уходя от опасности истребления в центральноазиатских степях, разные группы кочевников стали переселяться в южные районы Западной Сибири.

В VII–VIII вв. на территорию нашей области проникли тюрки. К этому времени относятся Шестаковское городище и I Шестаковский могильник. На городище располагался тюркский гарнизон, воины которого жили в наземных многоугольных жилищах столбовой конструкции и хоронили погибших на соседнем могильнике. Тюрки были кочевниками и поэтому вместе с умершим погребали его лошадь в сбруе, состоящей из узды, удил, псалий, седла и стремян. Уздечка украшалась различными металлическими бляшками. На тот свет тюрок отправлялся вооружённый палашом и кинжалом, сложным луком и колчаном, полным стрел с железными и костяными наконечниками. Каждый воин имел отличительный знак — пояс с золотыми, серебряными, бронзовыми или латунными бляшками. Если тюрок отличился в сражениях или принадлежал к знатному роду, его пояс украшали ажурные бляшки, подвесные ремешки с ременными наконечниками и обоймами. К поясу, кроме оружия, подвешивались кожаные сумки, кресала и каменные оселки.

Тюрки были шаманистами и поклонялись многим божествам, прежде всего Тенгри — богу неба и верхнего мира, Йер-Су — духу земли и воды, Умай — богине плодородия и защитнице детей. Умай считалась женой Тенгри. Её представляли в облике красивой женщины с золотыми крыльями. Тюрки почитали также горы, огонь и домашних покровителей — тёлей.

Смешавшись с аборигенами нашего края, тюрки возглавили объединения местных племён. Подчинённые народы стали их данниками-кыштымами. Постепенно сложилась система кыштымства — политической зависимости небольших таёжных и лесостепных племён от более сильных степных кочевников. Во время уйгуро-кыргызских войн «кузнецкие тюрки» были союзниками кыргызов. Они участвовали в их завоевательных походах и охраняли кыргызские караваны, проходившие через территорию Кузбасса. Один из важнейших караванных путей через Горную Шорию, алтайские и казахские степи, вёл в Среднюю Азию. В устье реки Анзас располагалась торговая фактория, которую охраняли кыргызские воины. Купцы отдыхали в ней после долгой и трудной дороги, а заодно сбывали среднеазиатские товары местному населению в обмен на пушнину.

Кузнецкий край в начале II тысячелетия. В IX–XIII вв. на территории современных Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края проживало население, оставившее памятники сросткинской культуры. Её распространение связано с усилением Кимакского каганата и расселением в западносибирских степях его жителей – кимаков и кыпчаков. Помимо пришлых кочевников в создании кемеровского варианта сросткинской культуры приняли участие и местные племена. К этому времени относятся Калтышинский, Ур-Бедаринский, Тарасовский, Шандинский, Новокамышенский, Сапоговский курганные могильники, поселения у Гурьевска и Новокузнецка.

Кыпчаки и кимаки занимались кочевым скотоводством. Они разводили овец, крупный рогатый скот и лошадей. Питались мясом и кисломолочными продуктами: сыром, творогом, кумысом и сметаной. Лошади использовались как для верховой езды, так и для перевозки имущества во вьюках. Их также впрягали в телеги, на которых устанавливались плетёные, крытые войлоком передвижные жилища-кибитки. Другим видом жилища являлись юрты, которые легко можно было собрать или разобрать и перевезти на вьючных животных или телегах на большое расстояние.

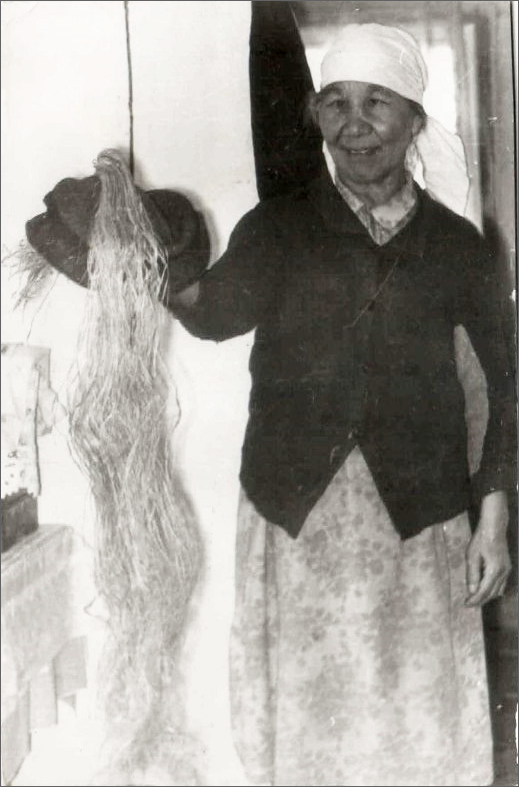

Пастухи пасли табуны кочевой знати — ханов, беков и батыров. Главными же занятиями знати были война и сбор дани с кыштымов. Ханы обладали большой властью и обожествлялись. Считалось, что хан и его семья пользуются покровительством богов, для облегчения общения с которыми в свиту хана обязательно входили шаманы и шаманки. Камла́я, шаманы впадали в религиозный экстаз, во время которого они как бы путешествовали по «верхнему» и «нижнему» мирам, сражались там со злыми духами и разговаривали с добрыми. Для облегчения пути и для защиты от нечисти шаман надевал на себя специальный костюм-кольчугу, состоящий из многочисленных бронзовых бляшек, изображающих разных животных, Солнце и Луну, Тенгри и Умай.

Шорка Ундучекова держит в руке шаманскую шапку. Посёлок За-Мрассу, Таштагольский район.

Власть хана зависела от силы его дружины, в состав которой входили воины из разных племён, проявивших себя в многочисленных сражениях и преданных своему вождю. Великой доблестью считалось погибнуть в бою, а стыдом — умереть от старости и болезней.

В восточных районах области в начале II тыс. обитали кыргызы и зависимые от них племена. Они кочевали в междуречье Яи и Кии, занимались скотоводством и земледелием, используя для вспашки земли деревянную соху с железным наральником. Важными занятиями были также охота и рыбная ловля. Кыштымами кыргызов были азы, аба и тюлеберы, жившие в верховьях и в среднем течении Томи.

В Средние века в Притомье насчитывалось много долговременных городищ, каждое из которых являлось центром ремесла и торговли. Одним из них было городище Городок возле Кемерова. Его окружали ров шириной 4 м и глубиной 3 м, крутой земляной вал, по вершине которого проходил частокол из брёвен высотой 3 м. Строители обожгли лёгкий песчаный грунт вала и спекли его в прочный монолит. С внутренней стороны вал был укреплён деревянным заплотом, а с наружной его стороны вперёд выступали пять треугольных боевых площадок-реданов для лучшего обстрела периметра стены. Войти внутрь городища можно было только через специальный тамбур с двойными воротами.

Люди жили в домах в виде квадратной усечённой пирамиды из наклонно поставленных полубрёвен, с плоской крышей из горбылей, укрытых слоями листов вываренной бересты. Снаружи стены заваливались дёрном. В центре дома находился открытый очаг — обмазанная глиной квадратная площадка с приямком для ритуальных плавок в глиняной металлургической печи. Возле домов располагались надворные постройки, ямы для кухонного мусора и золы из очага.

Жители городища были искусными ремесленниками. Металлурги варили железо в домнах. Кузнецы выковывали различные железные изделия. Ювелиры плавили в глиняных тиглях серебро и бронзу и отливали в специальных формах различные украшения. Женщины лепили керамические сосуды, с помощью веретён с каменными пряслицами пряли нити, из которых затем ткали различные ткани. Мужчины занимались скотоводством, охотой и рыбной ловлей.

Монгольское завоевание и население нашего края. В начале XIII вв. в Южную Сибирь вторглась монгольская армия под руководством старшего сына Чингисхана — Джучи. В 1207 г. она покорила все сибирские народы от Байкала до степей Западной Сибири. Так Кузнецкий край вошёл в состав Улуса Джучи монгольской державы, а затем в Улус Великого хана. Местное население стало монгольскими кыштымами, платило им дань и принимало участие в их завоевательных походах.

Сибирские народы неоднократно поднимали восстания против монголов. В 1273 г. енисейские кыргызы возглавили антимонгольское восстание южносибирских народов, которые на двадцать лет получили независимость. Но в 1293 г. кыпчакская армия монгольского полководца Тутухи вновь подчинила жителей Южной Сибири монголам. После распада монгольского государства сибирские народы входили в состав Золотой Орды и других кочевых государств. Оставшиеся в Сибири монголы постепенно растворились среди местного населения. В XV в. возросло влияние западных монголов — ойратов. В междуречье Иртыша и Оби, к северу от Алтая кочевали их данники телеуты, кочевья которых доходили до Ини и Томи.

Многочисленные войны способствовали милитаризации населения и появлению своеобразной манеры конного боя, сочетавшего в себе постоянный обстрел противника стрелами из луков и атаку тяжеловооружённых копейщиков. Бой начинали лучники. Они накатывались на врага волнами, каждая из которых вела стрельбу залпами с очень небольшими интервалами. На противника обрушивался град стрел с разными наконечниками: узкими гранёными бронебойными, которые проскакивали между кольцами кольчуг, и широкими плоскими срезнями. Их использовали для уничтожения незащищённых бронёй противников и лошадей. Спешенные всадники становились лёгкой добычей нападавших. Ряды врагов расстраивались, и их добивал стремительный удар закованных в броню латников.

Большого мастерства добились оружейники, изготовлявшие различное вооружение. Главным оружием были луки, сделанные из двух тщательно обработанных и подогнанных друг к другу пластин из дерева разных пород. Максимальная толщина лука достигала 4 см. Длина его киби́ти колебалась в пределах 120–145 см. В центре лук усиливался специальной деревянной планкой-накладкой. Концы лука были вырезаны из отдельных кусочков дерева и вставлены в шип с остальной частью кибити. Готовый лук оклеивался длинными полосками бересты. Тетиву вили из крапивной, конопляной или сухожильной нити. Дальнобойность луков составляла 140–230 м, и они обладали достаточной мощностью, чтобы свалить таких крупных животных, как медведь и лось. Древки стрел изготовляли из особых чурочек, подвергнутых специальной обработке. В чурку забивался черешок железного наконечника стрелы. Затем заготовка тщательно обрабатывалась костяным стругом и вставленным в него ножом, пока не получалась стрела. Для большей прочности древко стрелы возле наконечника обматывалось сухожилием. Затем большая часть стрелы, от наконечника к оперению, плотно спиралеобразно оклеивалась полосками бересты. Длина стрел достигала 60–70 см. Стрелы помещались в колчаны, наконечниками вниз или вверх. Для того чтобы не перепутать, их помечали краской и специальными знаками.

К монгольскому времени в нашей области относятся курганные могильники возле деревень Торопово, Мусохраново, Конёво и Беково. Люди, похороненные в них, были уложены прямо на землю или в неглубокие ямы, над которыми насыпались земляные насыпи. Дно могил устилалось берестой. Ею же часто укрывали или обворачивали покойников. Мужчины-воины были похоронены с оружием, лошадьми и конским снаряжением, каменными точилами-оселками, железными тёслами и кресалами. В женские и детские могилы клали бронзовые зеркала, серьги, каменные и стеклянные бусы.

Вопросы и задания

- Как жили и чем занимались племена Притомья в раннем Средневековье?

- Когда на территорию нашего края проникли тюрки? Сколько лет назад это произошло? Что вы можете о них рассказать?

- Представители каких племён и народов оставили памятники кемеровского варианта сросткинской культуры? Каковы были особенности их быта, социального устройства и религии?

- Кто такие кыргызы и их кыштымы?

- Почему в Средние века в Притомье было много городищ? Чем занимались их обитатели?

- Как монгольское завоевание повлияло на население нашего края?

- Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины и понятия.

- Кто такие Джучи, Тутуха, Чингисхан? Сделайте в классе сообщение об одном из них.

- Сосчитайте: а) сколько лет назад возник I Тюркский каганат; б) сколько лет назад прекратил своё существование II Тюркский каганат; в) сколько лет прошло между гибелью I и возникновением II Тюркского каганата; г) сколько лет назад монголы завоевали юг Сибири; д) сколько лет назад кыргызы организовали антимонгольское восстание южносибирских народов.

- Современниками каких средневековых народов, известных вам из курса истории Средних веков и истории России, были аборигены Притомья?

- С помощью Интернета сделайте презентации на темы: «Кузбасс в Средние века», «Древние тюрки», «Сросткинская культура» и выступите с сообщением в классе.

Прочитайте и подумайте

1. Оружие, орудия труда, конское снаряжение, украшения, обнаруженные в курганах на территории нашей области, похожи на аналогичные вещи, которыми пользовалось средневековое население Монголии и Алтая. Как вы можете объяснить этот факт?

2. В курганах кемеровского варианта сросткинской культуры встречено два обряда погребения: трупоположение и трупосожжение. В могилах с сожжением находятся мелкие обожжённые кости человека и лошади. Могилы с трупоположением отличаются особенностями захоронения. Часть погребённых мужчин была захоронена с оружием и конём в полном снаряжении: уздечкой, седлом и стременами. Погребения без коней имели настил из досок и брёвен, бревенчатый сруб или же умерший был завёрнут в бересту. В мужских погребениях лежали мечи, палаши, луки и колчаны со стрелами, конское снаряжение, железные котлы, ножи и топоры. В женских погребениях найдены серебряные и бронзовые серьги, перстни, браслеты, броши, медные пуговицы, бусы из разноцветного стекла и полудрагоценных камней. В некоторых могилах обнаружены серебряные сосуды, китайские бронзовые зеркала, китайские и среднеазиатские монеты, шёлковые ткани.

Подумайте, почему с умершими клали разные вещи? Чем можно объяснить различия в обряде погребения и составе сопровождающего инвентаря?

Подумайте, почему с умершими клали разные вещи? Чем можно объяснить различия в обряде погребения и составе сопровождающего инвентаря?

3. Поселения IX–X вв. содержат мощные культурные слои, насыщенные большим количеством находок: керамикой, бытовыми изделиями из кости и рога, зернотёрками, пестами, точильными камнями, пряслицами. На Гурьевском поселении обнаружены скопления железной руды и шлаков.

Какие выводы можно сделать о жизни и занятиях средневековых жителей современной Кемеровской области?

Какие выводы можно сделать о жизни и занятиях средневековых жителей современной Кемеровской области?

4. На Маяковом городище в Новокузнецке обнаружены артефакты разных эпох. В верхних слоях городища раскопаны остатки наземных жилищ, от которых сохранились столбовые ямки и очаги. Обнаружены многочисленные находки: железный шлак, железные наконечники стрел, ножи, топоры, тёсла; каменные грузила, зернотёрки, песты, точильные камни; костяные проколки, шилья, наконечники стрел, мотыги, гарпуны, застёжки, гребни и ложки. Многочислены кости животных, в основном лошадей, коров и овец, но встречаются и кости косули, лося, бобра, зайца и хомяка. В средних слоях городища обнаружены бронзовые ножи, шилья, пластинки и формы для отливки наконечников стрел. В обоих слоях встречено много фрагментов керамической посуды, различной формы и орнаментации. В нижнем слое обнаружены каменные орудия труда.

Проанализируйте данные и сделайте все возможные выводы об эпохах существования жизни на городище, занятиях и образе жизни людей в каждую из эпох.

Проанализируйте данные и сделайте все возможные выводы об эпохах существования жизни на городище, занятиях и образе жизни людей в каждую из эпох.

5. По свидетельству китайских и арабских документов I тыс. н.э., среди кочевников Монголии, входивших в состав Тюркских и Уйгурского каганатов, большую роль играли теле. Одно из племён теле, именуемое аба, кочевало между Хангаем и Алтаем, к югу от Саян. На территории современной Тувы жили азы и теленгуты. В IX–XI вв. азы расселились к северу от Алтая и Саянских гор. В XIII в. теленгуты кочевали в верховьях Иртыша и Оби. В начале XVII в., к моменту прихода русских, на Томи и её притоках проживало население, которое в русских документах именовалось абинцами, аз-кыштымами и телеутами.

Какие выводы о происхождении и истории коренных народов Кемеровской области–Кузбасса можно сделать на основании указанных фактов?

Какие выводы о происхождении и истории коренных народов Кемеровской области–Кузбасса можно сделать на основании указанных фактов?

6. У древних тюрков и родственных им племён Монголии в VII–IX вв. был обычай хоронить воина вместе с лошадью, сооружать поминальные оградки в честь богатырей и устанавливать с восточной стороны от них каменные статуи и столбики-коновязи. В Х–ХIII вв. кыпчаки-половцы распространили обычай устанавливать на курганах каменные изваяния от Алтая до Дуная. При раскопках средневековых курганов у деревень Торопово и Беково были обнаружены деревянные столбы-коновязи возле захоронений лошадей и деревянные столбы к северо-востоку и востоку от могил родственников. На телеутском кладбище в деревне Верховской на одной из могил до сих пор стоит «алтайская каменная баба», напоминающая по форме бюст человека.

Проанализируйте данные. Почему у древних тюрок, средневековых кочевников и современных телеутов прослеживаются схожие погребальные обычаи?

Проанализируйте данные. Почему у древних тюрок, средневековых кочевников и современных телеутов прослеживаются схожие погребальные обычаи?