Кузнецкая земля в XVII в.

В XVII в. началось быстрое расширение территории России на восток за счёт вхождения в её состав народов Сибири. Русские землепроходцы проникли на территорию нашей области, основали здесь свои первые остроги, сёла, деревни и стали осваивать природные богатства края. Но закрепление Притомья за Россией было осложнено противодействием со стороны Джунгарии, Хонгорая и Улу Улуса, войны с которыми продолжались до начала XVIII в.

§ 7.

Присоединение Кузнецкого края к России

Начало освоения Притомья. Активное проникновение русских в Сибирь началось при Иване Грозном. Отряд Ермака (1581-1582 гг.) численностью менее тысячи человек разгромил войска Кучума и занял столицу Сибирского ханства – город Кашлык. После похода Ермака и разгрома Кучума началась правительственная и народная колонизация Сибири. Один за другим возникали здесь русские остроги и города. Многие сибирские народы, жившие в междуречье Иртыша и Оби, приняли русское подданство.

Одним из первых это сделал князь эуштинцев Тоян Ермашетев. Он прибыл в Сургут и заявил о своём желании служить русскому царю. В 1603 (7111) г. Тоян был торжественно принят в Москве царём Борисом Годуновым. Во время приёма князь просил принять эуштинцев под покровительство России, построить на берегу Томи крепость и разместить в ней служилых людей, которые бы оберегали местное население от вторжений кочевников. Просьба Тояна совпала с планами русского правительства по расширению подвластной территории и увеличению числа плательщиков ясака в казну. Поэтому она тут же была удовлетворена. По распоряжению царя Тояна отправили домой через Сургут. Сургутский воевода Фёдор Головин получил царскую грамоту об оказании помощи эуштинскому князю. По прибытии в Сургут Тоян был приведён к присяге («дал шерть») на верность Борису Годунову. После этого он возвратился в Тоянов городок на Томи в сопровождении нескольких казаков. Отправленные с ним сургутские служилые люди нашли удобное место для постройки острога, окружённое землями, пригодными для хлебопашества, сенокоса и выпаса скота. Кроме этого, они расспросили эуштинцев о путях с Томи на Обь, чтобы иметь возможность наладить переселение русских людей, снабжение их хлебом и необходимыми товарами. Обратный путь в Сургут казаки проделали на нартах и лыжах по замёрзшим Томи и Оби.

Фёдор Головин обобщил привезённые казаками сведения, составил чертёж пути в Томскую землю и подробное описание результатов поездки во владения Тояна и срочно направил все эти документы в Москву.

В марте 1604 (7112) г. правительство приняло окончательное решение о строительстве крепости в Томской земле. По царскому указу тюменские, тобольские, пелымские, сургутские и берёзовские воеводы выделили служилых людей для строительства Томского острога. К ним также были присоединены находящиеся на русской службе татары, остяки и толмач (переводчик) из тобольских татар. В мае отряд под руководством Гаврилы Писемского и Василия Тыркова выступил на лодках и дощаниках вверх по Оби и Томи. Суда были гружены продовольствием, оружием и строительным инструментом.

Высадились прибывшие строители русской крепости на правом берегу Томи и организовали временный укреплённый лагерь. Здесь, согласно царскому наказу, Писемский и Тырков устроили торжественную встречу князьям Тояну, Басандаю и сопровождавшим их «лучшим и средним людям». Гаврила Писемский выступил перед собравшимися с речью, в которой напомнил, что Тоян «бил челом» от имени всех томских людей, просил о русском подданстве, о строительстве города на Томи. Затем он объявил, что царь Борис Годунов вместе с сыном Фёдором «челобитье их милостиво выслушав, их пожаловали, велели в их земле в Томи поставить город и велели их от недругов оберегать и ясака с них не брать».

Местом для строительства Томска был избран южный мыс горы над речкой Ушайкой, неподалёку от впадения её в Томь. Обрывистые с трёх сторон склоны горы надёжно защищали крепость от возможных вражеских вторжений. К востоку от горы лежала топкая болотистая местность, с запада шёл крутой обрыв, а за ним — тянувшаяся к берегу Томи открытая песчаная низменность. С юга город был надёжно прикрыт Ушайкой. Только с северной стороны никаких естественных преград на подступах к крепости не было, и поэтому здесь строители возвели дополнительные укрепления в виде примыкающего к городским стенам острога.

Строительство шло всё лето. В нём участвовало более 200 человек: не только служилые люди, но и эуштинцы. Они заготовляли в лесу брёвна, подвозили их к месту строительства, выполняли земляные работы при закладке караульных башен, крепостных стен и других объектов. Сначала возвели житницы для хранения продовольствия и семенных запасов зерна, склады для размещения боеприпасов: ядер, свинца и пороха. Затем поставили воеводские хоромы и административное здание — съезжую избу. Город обнесли деревянными стенами — городнями, возвели караульные башни с воротами. В бойницах башен установили пушки и пищали. В центре крепости соорудили небольшую деревянную церковь. К 27 сентября 1604 (7113) года строительные работы были в основном завершены.

Борьба за ясак. Постройка Томска открыла путь русским первопроходцам в верховья Томи. Эуштинцы в знак благодарности были освобождены Борисом Годуновым от уплаты дани и выполняли только военную и подводную повинность. Другие же народы Притомья должны были платить ясак. Этому воспротивились как местные паштыки, так и кыргызская, телеутская и джунгарская знать, не желавшая отдавать русским право сбора дани со своих кыштымов.

Зимой 1607–1608 (7116) г. томские воеводы впервые попытались собрать ясак с населения верхней Томи. Но поход закончился неудачно. Многие казаки погибли от стрел аборигенов и голода. С большим трудом удалось собрать ясак в 1609 (7117), 1610 (7118) и 1611 (7119) г. Паштыки верхнетомских сеоков отказывались платить дань русскому царю и оказывали вооружённое сопротивление. Казаки, в свою очередь, нередко творили насилия: отбирали ясак силой, захватывали заложников (аманатов) из числа «лучших людей», чтобы принудить родственников выкупить пленников.

В 1609 (7117) г. зависимость от России признала расположенная в устье реки Кондомы Абинская волость во главе с паштыком Базаяком. Томские служилые люди, посланные для сбора ясака, стали строить в «абинской земле» временные острожки и получали от Базаяка необходимую помощь. В 1609 (7117) г. он заступился за казаков и не позволил их убить, а в 1611 (7119) г. предупредил казаков атамана Ивана Тиханького о готовящемся на них нападении кыргызов. Базаяк посылал своих «улусных мужиков» за ясаком, давал казакам провожатых и снабжал их продовольствием. Но в 1612 (7120) г. Базаяк умер и абинцы перестали поддерживать русских.

Перелом наступил в 1615–1616 гг. Отряд в 200 служилых людей во главе со стрелецким сотником Иваном Пущиным и атаманом Баженом Константиновым разгромил Абинскую волость, а на месте разрушенного городка абинцев построил деревянный острожек. После этого казаки атаковали Сарышорский и Баштаков улусы. Против русских выступили объединённые силы кыргызов, телеутов, ойратов и верхнетомских сеоков. Неприятельское войско окружило со всех сторон построенный служилыми людьми острожек, но взять его не смогло. Во время осады, которая продолжалась с января по март 1616 (7124) г., русские отбили все атаки и нанесли большой урон неприятелю. В жестоком бою казаки разгромили врага и на плотах с ясаком вернулись в Томск.

Стойкость и воинское искусство русских служилых людей произвели на аборигенов большое впечатление. Когда в 1616 (7124) г. за ясаком в верховья Томи прибыл томский казак Василий Ананьин с людьми, уже никто из паштыков не отказывался платить дань, проявляя при этом «большое усердие».

Основание Кузнецкого острога. Чтобы закрепить за Россией население Верхней Томи, необходимо было построить там острог с постоянным гарнизоном.

Остроги строились по

близким типовым проектам.

Выбранное место окружали частоколом из заточенных брёвен. По стенам устраивали сторожевые башни. Центр острога отмечали церковью, домом воеводы, канцелярией, складами, казармами и другими постройками. Ранние гарнизоны крепостей были малочисленными (30–50 человек). Вооружены они были плохо, не все имели доспехи и пищали, многие использовали туземные луки. На крепостных стенах находились единичные пушки с небольшим количеством ядер.

Так постепенно сформировался Томско-Кузнецкий земледельческий район. Он включал пахотные земли, расположенные на территории Томского и Кузнецкого уездов.

Первым в Кузбассе появился Кузнецкий острог. Он был поставлен для охраны людей от набегов киргизов, татар, телеутов и других племён. Царь в указе говорил, что население будет защищено, но ясак (дань) в этих местах нужно собирать ежегодно.

В 1617 (7125) г. царь Михаил Фёдорович Романов издал указ о строительстве «острога в Кузнецах». Воеводами нового острога были назначены Тимофей Бабарыкин и Осип Аничков. По царскому указу Бабарыкин должен был собрать отряд служилых людей, по 10 человек от каждого русского города в Западной Сибири, а Аничков — набрать казаков «по прибору» в приуральских городах и в течение года построить крепость в верховьях Томи. Но подготовка к походу затянулась. Поэтому, чтобы выполнить царский указ, томские воеводы Фёдор Бабарыкин и Гаврила Хрипунов поздней осенью 1617 (7126) г. послали в верховья Томи отряд из 45 томских казаков во главе с сыном боярским Остафием Харламовым. Суровые морозы заставили казаков остановиться на зимовку в Тюлеберской волости. К ним на помощь из Томска 18 февраля 1618 (7126) г. вышел на лыжах отряд под командованием томского татарского головы Осипа Кокарева и казачьего головы Молчана Лаврова. Только в марте-апреле 1618 (7126) г. объединённый отряд поднялся вверх по Томи и срубил небольшой острог.

Кузнецкий острог (современный город Новокузнецк) был построен на правом берегу реки, напротив устья Кондомы. В его строительстве принимали участие служилые люди из Томска, Верхотурья, Тюмени, а также служилые татары. Первоначально острог представлял собой небольшое укрепление с гарнизоном в 10 человек. Он был обнесён частоколом. Внутри находилась изба для казаков-годовальщиков.

В мае 1618 (7126) г. большая часть строителей острога вместе с собранным ясаком вернулaсь в Томск. Первым приказчиком Кузнецкого острога стал Остафий Харламов. Осенью 1618 (7127) г. его сменили Осип Кокарев и Бажен Карташов с восемью годовальщиками.

В 1620 (7128) г. в Кузнецк прибыли его первые воеводы Тимофей Бабарыкин и Осип Аничков вместе с набранными Аничковым в русских городах казаками. Они имели с собой предписание перенести острог на левый берег Томи, более пригодный для земледелия. Но казаки-годовальщики воспротивились этому. Острог переносить не стали, а перестроили и расширили его на старом месте.

Постройка Кузнецкого острога усилила русское влияние в Притомье, но борьба за ясашное население продолжалась ещё сто лет.

Вопросы и задания:

- Как проходило присоединение Притомья к Русскому государству?

- Кто, по-вашему, из русских служилых людей внёс наибольший вклад в присоединение Кузнецкого края к России? Сделайте в классе сообщение о нём.

- Какие события из истории нашей страны начала XVII в. и почему задержали освоение русскими землепроходцами Притомья?

- Какой вклад в русское освоение Притомья внесли Тоян и Базаяк?

- Посчитайте: а) сколько лет назад был построен первый русский острог на Томи; б) сколько лет назад Абинская волость признала зависимость от России; в) сколько лет назад был возведён Кузнецкий острог; г) сколько лет прошло между постройкой Томска и Кузнецка?

- Подумайте, почему в тексте параграфа используются двойные даты?

- Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины и понятия.

- С помощью Интернета сделайте презентации на темы: «Присоединение Сибири к России в XVII в.», «Первые русские остроги в Сибири», «Основание Кузнецкого острога» и выступите с ними в классе.

Прочитайте и подумайте

Представьте, что вы – атаман отряда казаков-первопроходцев в Притомье. Опишите, как вы будете строить казачий острог. Для этого ответьте на следующие вопросы:

- Казаки: кто они и как попали в Сибирь?

- Из каких зданий и сооружений он бы состоял? (Нарисуйте схему).

- Каким оружием вы бы обороняли свой острог от нашествия местных кочевых племён?

Темы для проектных работ

- Сибирский приказ (государственное учреждение в Московском государстве в XVII — начале XVIII вв.).

- Сибирское ханство эпохи хана Кучума.

- Сибирские казаки-первопроходцы: Ермак.

- Сибирские казаки-первопроходцы: Семён Дежнёв.

- Сибирские казаки-первопроходцы: Ерофей Хабаров.

- Сибирский энциклопедист С.У. Ремезов.

Работа с источниками

Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы к нему.

Из челобитной томских казаков: «Царю государю и великому князю Михайлу Фёдоровичу всеа Русии бьют челом холопи твои Томсково города пешие казаки Федька Борисов, да Данилка Анисимов, да Стенька Ядринской, да Митька Згибнев, да Васька Казаков и во всех своих товарыщей место 45 человек. В нынешнем, государь, во 126-м году по твоему царскому указу и по отписке твоего государева боярина и воеводы князя Ивана Семёновича Куракина твои государевы воеводы Фёдор Васильевич Бабарыкин да Гаврило Юдичь Хрипунов посылали нас холопей твоих на твою царскую службу в Кузнецы с сыном боярским с Остафьем с Харламовым, а велено нам холопем твоим на устье Кондобы в Кузнецкой земле острог поставить. И мы холопи твои пошли из Томскова города поздно, и до устья Кондобы, государь, не дошли, и зазимовали в Тюрберской волости. И в Тюрберскую, государь, волость пришли к нам ис Томскова города татарская голова Осип Кокорев да казачья голова Молчан Лавров, а с ним пришли на лыжах конные казаки. Из Тюрберской волости, государь, пошли мы холопи твои с Остафьем Харламовым, да с Осипом Кокоревым, да с Молчаном Лавровым и с конными казаками вместе в Кузнецкую землю и пришли в устье Кондобы реки и острог поставили, и крепи учинили, и кузнецких людей под твою царскую высокую руку привели и иные новые земли, и твой государев ясак с них взяли и привезли в Томской город к твоим государевым воеводам. А пошли мы холопи твои на твою царскую службу в Кузнецы без твоего царского жалования. А дано нам холопем твоим твоего царского денежного жалования на прошлой 125-й год полтретья рубля. И мы холопи твои, пошотчи на твою царскую службу в Кузнецы, должилися великими долгами, давали на себя кабалы, а имали в долг платье и обувь и харчь, и головы свои позакабалили, и животишков своих избыли, и в долгу, государь, погибли до конца без твоего царского жалования. Милосердный царь, государь и великий князь Михайло Фёдорович всеа Русии, смилуйся, пожалуй нас холопей своих на нашу службишко и работу своим царским жалованием, вели, государь, нам додати своё царское денежное жалование на прошлый на 125-й год и на нынешний на 126-й год, чтоб нам холопем твоим без твоего царского жалованья на правеж в долгу в конец не погибнуть и твоей царской службы впредь не отбыть. Царь государь, смилуйся, пожалуй».

Вопросы

- Чему посвящена челобитная?

- Какие особенности русской речи XVII в. нашли своё отражение в документе?

- Каким датам по современному летоисчислению соответствуют «125-й год» и «126-й год» челобитной?

- Что нового вы узнали об основании Кузнецкого острога и службе казаков в начале XVII в.?

Прочитайте и подумайте

Во время раскопок Кузнецкого острога и русских поселений XVII в. были обнаружены многочисленные находки: железные кресала, ножи, наконечники стрел, светцы, ружейные кремнёвые затворы, нательные кресты, серебряные копейки царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, роговые гребни, глиняные грузила, китайский фарфор, гончарная керамика с клеймами русских мастеров и грубая лепная керамика, по форме и орнаментации похожая на посуду «кузнецких татар».

Проанализируйте данные. О каких сторонах жизни и быта русского населения свидетельствуют археологические материалы? Чем можно объяснить наличие на русских поселениях китайского фарфора, наконечников стрел и глиняной посуды, характерных для местного населения?

Иллюстрации

Первопроходцы. Художник Н.Н. Каразин.

Источник: История сибирского казачества на акварелях Н.Н. Каразина

Источник: История сибирского казачества на акварелях Н.Н. Каразина

Город Томск. XVII в.

Реконструкция И.Д. Резуна. Художник А.А. Заплавный

Реконструкция И.Д. Резуна. Художник А.А. Заплавный

Сбор ясака. Художник Н.Н. Каразин.

Источник: История сибирского казачества на акварелях Н.Н. Каразина

Источник: История сибирского казачества на акварелях Н.Н. Каразина

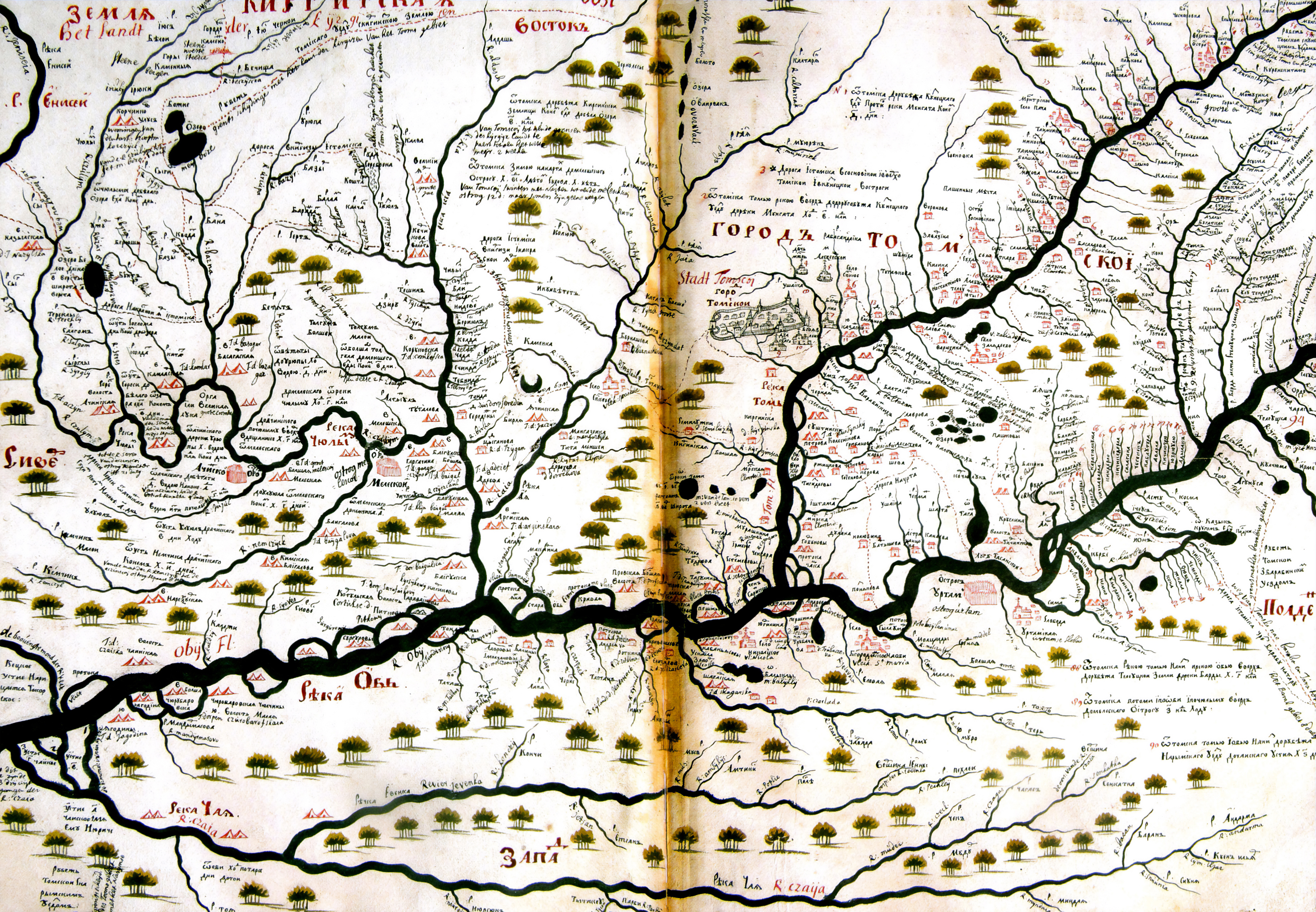

Кузнецк на карте С.У. Ремезова.

(Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин.

Томск; Новокузнецк: изд-во Том. ун-та, 2018. — С.8. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»)

Источник: Новости Кемеровской области

(Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин.

Томск; Новокузнецк: изд-во Том. ун-та, 2018. — С.8. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»)

Источник: Новости Кемеровской области

Город Кузнецк. Гравюра по неизвестному чертежу XVII в. из: Witsen N. Noord en Oost Tartarye (3 ed.). Amsterdam, 1785. Vol. 2.

P. 848 (Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. — Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С.5. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» )

P. 848 (Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин. — Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. – С.5. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» )

Чертёж земли града Кузнецкого

из: Ремезов С.У. Чертёжная книга Сибири. Верона: «Графика», 2006. Т. 1. Л. 14 (25)

(Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин.

Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. — С.6–7. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» )

(Кузнецк в истории России. Атлас. XVII — начало XX в. / сост. В.Б. Бородаев, Н.А. Кузнецов, П.П. Лизогуб, Ю.В. Ширин.

Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. — С.6–7. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» )