§ 8.

Служилые люди и освоение Кузнецкого края

Политическая обстановка на юге Сибири. Сооружение Томска и Кузнецкого острога позволили русским начать заселение Притомья. Но в XVII — начале XVIII в. оно было ограничено постоянной опасностью набегов кочевников и восстаний местных племён.

Первые десятилетия XVII в. у томских и кузнецких воевод едва хватало сил для обороны ближайших к острогам территорий. Главной проблемой оставался вопрос уплаты ясака. Отдельные «ближние волости» шертовали (присягали) на верность русскому царю, но многие отказывались. Среди них были крупнейшие верхнетомские сеоки — Шорский, Сарышорский, Кивинский и Кобинский. Ясак вообще регулярно никто не платил. Сборщики ясака находились в постоянной опасности. Влияние России в Кузнецком крае оставалось крайне слабым по сравнению с авторитетом джунгар, телеутов и кыргызов. Все попытки русских воевод заставить кочевников признать власть царя не имели успеха.

Первым воспротивился русским эуштинский князь Басандай. В 1604 (7112) г. он попытался захватить Томский острог и подстрекал к этому кыргызов и чулымских татар.

В 1606 (7114) г. к Томску прибыло посольство кыргызов во главе с женой алтысарского князя Немчи, который хотел заключить союз с русскими. Но томские воеводы перехватили посольство на подступах к городу, сняли с княгини соболью шубу и прогнали послов. После этого началась ожесточённая война, которая продолжалась с перерывами весь XVII и начало XVIII в. Она сопровождалась чуть ли не ежегодными набегами кочевников на Красноярск, Томск, Кузнецк и другие русские поселения, угоном местного ясашного населения и ответными походами томских, кузнецких и красноярских казаков.

В борьбе с кыргызами русские попытались опереться на помощь их главных соперников — телеутов, а также договориться с Джунгарией и государством алтынханов.

В 1609 (7117) г. союзный договор с Россией заключил телеутский князь Абак. В 1615 (7123), 1621 (7129), 1622 (7130) г. белые калмыки вместе с русскими участвовали в войне против кыргызов. В 1617 (7125) гг. в Москву прибыло посольство алтынхана Шолохо Убаши, а в 1620 (7128) г. – джунгарского тайши Кара-Кулы. С обоими государствами Россия заключила союзные договоры. Но они были ненадёжными и часто нарушались как кочевниками, так и русскими.

В 1617 (7125) г. телеуты во главе с Абаком вторглись в земли чатов и вместе с чёрными калмыками осадили на три недели городок чатского мурзы Тарлава, но с помощью русских казаков-годовальщиков были отбиты.

В конце 20-х гг. XVII в. в Приобских степях возобновили борьбу против русских потомки хана Кучума — кучумовичи. Их поддержали телеуты и часть аборигенов юга Западной Сибири. Произошёл раскол местных жителей на «русскую» и «калмыцкую» партии. Одни переселялись поближе к Томску и Кузнецку, чтобы укрыться за их стенами, другие бежали в степи и находили приют в телеутских улусах.

Чатский мурза Тарлав заключил союз с телеутским князем Абаком и в 1629 (7137) г. построил в телеутских землях свою новую ставку на реке Чингиске. Против Тарлава, совместно с русскими, выступили чатские мурзы Кызлан и Бурлак. В 1630 (7138) г. Тарлав захватил и разорил Мурзин городок чатов Бурлака, но был разбит казаками и ушёл к телеутам. Окончательно разгромить Тарлава русские смогли только в 1631 (7139) г., взяв штурмом Чингисский городок.

К середине XVII в. на юге Сибири усилилось влияние Джунгарии, которая стремилась подчинить себе кыргызов и их кыштымов. Чтобы избежать войны с Россией, в 1640 (7148) г. джунгарский правитель Батурхунтайджи предложил заключить договор о двоеданчестве, который закрепил фактически сложившуюся к этому времени ситуацию, когда с аборигенов одновременно собирали ясак русские казаки и калмыцкие или кыргызские даруги. Более 100 лет двоеданцами являлись почти все кузнецкие татары и северные алтайцы. Весьма часто этот договор не соблюдался, особенно на рубеже XVII–XVIII вв., когда обе стороны активно мешали действиям сборщиков дани в двоеданческих волостях Алтая и Барабы.

В 1641 (7149) г. на реке Белый Июс в Хакасии русские служилые люди под командованием походного воеводы Якова Тухачевского разгромили кыргызов. Но война продолжалась. В начале 1648 (7156) г. телеутский князец Маджик явился в Кузнецк под видом торговли и, когда жители вышли из города, калмыки напали на них, многих ограбили и убили.

«Кыргызские и колмыцкие люди хлеб травят и вытаптывают и в кладях жгут, а иной и несжатой пропадает, и лошадей беспрестанно сгоняют, — жаловались кузнецкие служилые люди в челобитных к царю. — «От того мы, холопы твои, разорились в конец без остатку и многие, покиня вашу государеву службу, разбрелись в иные сибирские города и впредь мы, холопи ваши, пашен своих пахать не чаем».

В 50–60-е гг. XVII в. телеуты подверглись агрессии со стороны ойратов, но выстояли, опираясь на поддержку русских. В 1658—1659 гг. послы белых калмыков были приняты в Москве, что подняло авторитет телеутов в глазах соседей и предотвратило их разгром. С середины XVII в. белые калмыки стали принимать русское подданство. В 1662 (7170) г. большая группа выезжих телеутов во главе с Баскаулом Маирачевым прикочевала к Кузнецку, а другая часть белых калмыков во главе с Иркой Уделековым и Балыком Кожановым поселилась под Томском. Они шертовали на верность России и поступили на русскую военную службу.

В 1660-х гг. борьбу против русских, опираясь на поддержку джунгар, возобновили кыргызы. В 1673 (7181) г. телеуты разгромили деревню Шабалину, убили десять человек и сожгли овины с хлебом. Кузнецкие казаки во главе с атаманом Иваном Бедарем настигли белых калмыков в устье Чумыша и разгромили их в ожесточённом бою. Предпринятые томскими и красноярскими служилыми людьми в 1680 (7188) и 1682 (7190) гг. походы против кыргызов успеха не имели. В 1688 (7196) г. кочевники сожгли деревню Пачинскую, а в 1700 г. разорили окрестности Кузнецка и спалили находившийся рядом с городом мужской Христорождественский монастырь.

Русские города и остроги Притомья. На протяжении XVII в. главными русскими городами на берегах Томи оставались Томск и Кузнецк. Их население постепенно росло. С самого начала оно было многонациональным. В Томске наряду с русскими, составлявшими большинство, проживали бухарцы и служилые татары, состоящие из чатов, эуштинцев и телеутов. Сюда же стали переселяться тобольские и казанские татары. В Кузнецке в качестве служилых татар постоянно проживали абинцы. В обоих городах жили также выходцы из европейских стран — литва: немцы, поляки, греки и украинцы (черкаcы). Численно среди других категорий населения преобладали служилые люди.

Томск, выгодно находившийся на пересечении сухопутных и речных торговых путей, развивался очень быстро. Кузнецк же, расположенный в более опасном месте, рос медленно. Первое время его население состояло в основном из служилых людей, набранных в Приуралье воеводой Осипом Аничковым, и казаков-годовальщиков, ежегодно присылаемых по 8–50 человек из Томска. В 1622 (7130) г. в Кузнецке насчитывалось 28 служилых людей: четыре десятника, 23 пеших казака и кузнец, а в 1628 (7136) г. 100: 20 черкас, 30 конных и 50 пеших казаков. В 1643 (7151) г. население Кузнецка составляло около 300 человек, при этом мужское население резко преобладало над женским.

Царское правительство, желая закрепиться в верховьях Томи и продолжать силами кузнецких служилых людей «объясачивать» коренное население Южной Сибири, прилагало максимум усилий для повышения значения Кузнецка. Воеводами в него назначались представители самых известных боярских родов России.

В 1622 (7130) г. Кузнецкий острог стал центром вновь созданного Кузнецкого уездаТобольского разряда, а в 1635 (7143) г. Кузнецк получил свой первый герб с изображением волка и печать с надписью: «Печать государевы земли Сибирские Кузнецкого города».

Печать города Кузнецка. XVII век.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

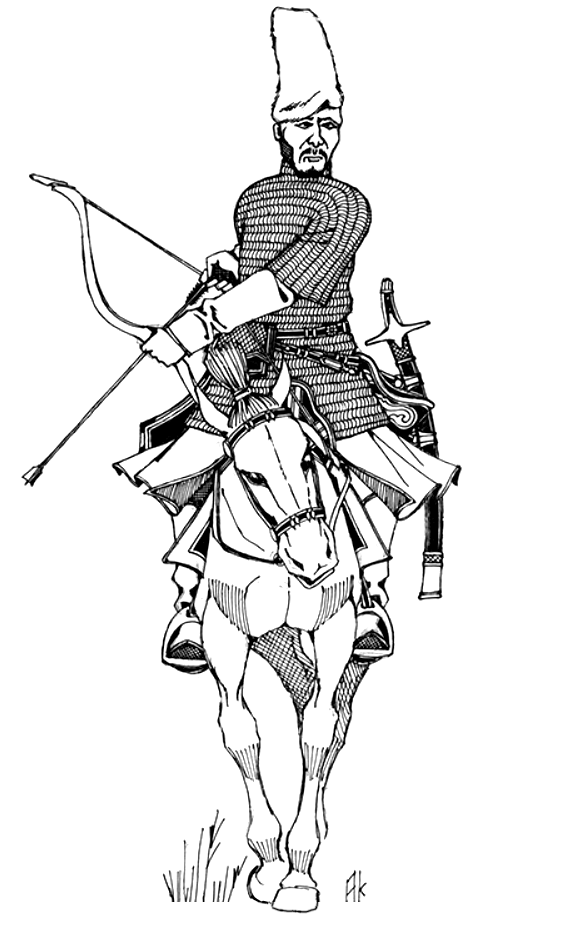

На протяжении XVII–XVIII веков Кузнецк неоднократно перестраивался и укреплялся. В 1622–1625 гг. город был обнесён тыновой стеной с башней и воротами, а в 1668 (7176) г. – окружён валом высотой 2 м, наверху которого стояли засыпанные землёй плетёные туры. Перед валом проходил ров шириной 3 м. В 1687 (7195) г. вал был усилен тремя башнями, которые для улучшения прострела подступов к укреплениям снабдили специальными навесами – обламами. Городская стена, расположенная вдоль берега, откуда не могло быть серьёзной опасности, была построена полукругом. Остальная часть стены, обращённая к полю, имела зигзагообразную конструкцию, которая позволяла наиболее эффективно и быстро отразить натиск возможного противника. В трёх верстах от города в апреле 1648 (7156) г. был торжественно освящён Христорождественский мужской монастырь. Обитель окружали деревянные стены с надвратной башней, которые охранялись казачьим гарнизоном. Систему обороны Кузнецка дополняли «острожки», сторожевые башни возле пашен, надолбы и рогатки.

Тыновая стена острога.

Все жилые и административные строения города были деревянными. Внутри острога располагались дом воеводы, приказная изба, таможня и аманатская изба.

Усадьбы горожан были большими, обычно более 10 соток, и состояли из двух частей: дворовой и огородной. Типичный дом – изба с сенями и соединённая с ними клеть. Избы топились по-чёрному, дым из помещений выходил через специальные «дымные окна». Только зажиточные горожане имели кирпичные печи с трубами. Дворы усадеб огораживали заплотом, а огороды — частоколом. Ограда надёжно защищала усадьбу от нежелательных посетителей. В богатых усадьбах двор был крытый, иногда даже мощёный. Каждая усадьба имела амбар, крытые сараи, хлева, овины, погреба и баню.

Для защиты русских поселений и дороги между Томском и Кузнецком от набегов кочевников на Томи были возведены три острога. Сначала, в 1657 (7165) году в 58 верстах вверх по Томи от Томска, в устье речки Сосновки, между казачьими станицами Ярской и Иткарой был поставлен Сосновский острог. В 1665 (7173) г. томские служилые люди к югу от Сосновского острога построили Верхотомский острог. А в 1715 г. недалеко от впадения в Томь речки Мунгат кузнецкие казаки основали Мунгатский острог.

Каждый из острогов был окружён стенами с башнями и имел небольшой гарнизон с пушками. Во время опасности крестьяне окрестных деревень всегда могли найти здесь защиту, а по воскресеньям и христианским праздникам помолиться в церкви.

Служба и быт служилых людей. Служилые люди сыграли большую роль в присоединении и освоении Кузнецкого края. Именно они строили Кузнецк и остроги, были их первыми жителями, основывали заимки и распахивали целинные земли. Но главным их делом была воинская служба.

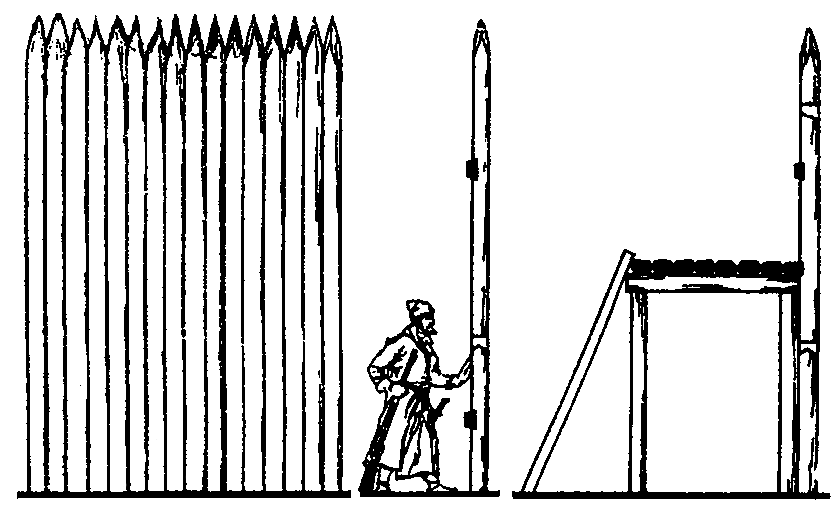

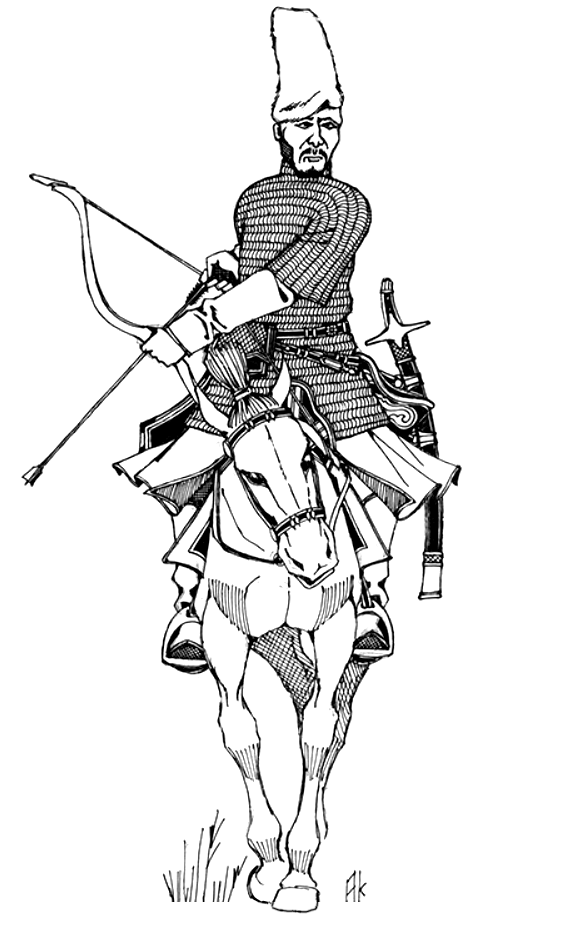

Служилый татарин XVII в.

Из коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Из коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Служилые люди участвовали в многочисленных войнах, походах и отражениях набегов. Охраняли русские деревни и улусы ясашных людей. Ездили послами в Китай и Джунгарию, к кыргызам или телеутам. Важнейшими их обязанностями были сбор ясака и сопровождение собранной пушнины в Москву. Так как количество собранного ясака влияло на их благосостояние, казаки часто проявляли излишнее старание и, чтобы ускорить сбор ясака, брали в плен заложников — аманатов. На службу они должны были снаряжаться самостоятельно, порой закладывая для этого в кабалу не только своё имущество, но и жён, детей. Многие служилые гибли во время сражений, от болезней и голода.

Русское оружие XVII в.

Из коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Из коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

«В Кузнецком остроге людишки нужные и бедные, по два и по три на одной лошади, а иной пеш, всегда бродят и запас на себе таскают нартами, – писал в челобитной томский боярский сын Михаил Толпыгин. — Оттого во время походов на кыргызов они голодают, и от того голоду ратные люди всегда от кыргызов погибают, а недругу в посмех, что государевы ратные люди голодни в их землю приходят и, отходя, на дороге погибают без хлебных запасов».

Служилым людям не хватало одежды и снаряжения. Часто казаки были вооружены не пищалями, а луками и стрелами. Численный перевес также был на стороне кочевников. Малочисленные гарнизоны с трудом отражали их набеги.

Острая нужда в служилых людях заставляла царскую администрацию верстать на военную службу всех добровольцев в городах Приуралья или гулящих людей в Сибири. Широко использовалась запись в казаки ссыльных. Но и в конце XVII в. в Кузнецке было всего 279 служилых людей: 26 детей боярских, два казачьих атамана и татарский голова, 89 конных и 130 пеших казаков, 19 служилых татар, четыре пушкаря, семь воротников, сторожей, кузнецов и толмач калмыцкого языка.

Служилые люди получали за службу денежное, хлебное и соляное жалованье.

Копейка серебром. Правление Алексея Михайловича (1645–1676).

Памятник «Кузнецкий острог».

Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Памятник «Кузнецкий острог».

Из фондов музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Его размер зависел от занимаемой должности. Рядовой пеший казак получал в год 4–5 серебряных рублей, конный казак — 7–8 рублей. Оклад атамана составлял 10 рублей, дети боярские получали 12–13 рублей серебром. Денежный оклад дополняли 9-10 четей ржи и овса и 1,5-2 пуда соли. Кроме этого служилые люди могли рассчитывать на часть военной добычи — ясырь. Но жалованье часто выдавалось с большой задержкой и не в полном объёме, поэтому служилые, вынуждены были в свободное от службы время заниматься сельским хозяйством, охотой, рыбной ловлей и ремеслом.

Вопросы и задания:

- Охарактеризуйте политическую обстановку на юге Сибири в XVII в.

- Кто и почему противодействовал русскому проникновению в Притомье?

- Сосчитайте, сколько лет назад: а) был создан Кузнецкий уезд; б) был освящён Христорождественский мужской монастырь; в) основаны Сосновский, Верхотомский и Мунгатский остроги?

- Объясните, почему в сибирских городах и острогах XVII в. численно преобладали служилые люди, а женщин было значительно меньше, чем мужчин.

- Каковы были особенности службы и быта служилых людей в Кузнецком крае?

- Прочитайте текст: «Основатель Кузнецка и первый его приказчик – сын боярский Остафий Харламов был родом с территории современной Украины. В 1638 г. на службу в Кузнецк был направлен Савва Француженин. В окладном списке 1655 г. упоминается пушкарь Ивашка Немчин. Среди кузнецких служилых людей были выходцы из Новгорода, Великого Устюга, Москвы, запорожские казаки, польские и литовские шляхтичи, крымские татары».

Проанализируйте данные и сделайте все необходимые выводы. - Объясните встречающиеся в тексте параграфа термины и понятия.

- Проведите генеалогическое исследование: не являетесь ли вы потомками кузнецких или томских служилых людей? Чем знаменит ваш род?

Работа с источником

Первый приказчик Кузнецка, томский сын боярский Остафий Харламов, был участником походов к солёным озёрам на Оби и к Телецкому озеру на Алтае. Особо отличился при штурме Чингисского городка, во время которого догнал сбежавшего из городка князя Тарлава и в бою один на один победил его. Другой основатель Кузнецка — томский сын боярский, казачий голова Молчан Лавров не раз был ранен в боях. Участвовал в поисках «новых землиц» на Оби и Енисее, строил Мелесский острог. Ещё один строитель Кузнецкого острога — Куземка Володимеров начал свой путь рядовым пешим казаком и дослужился до казачьего десятника, не раз был на Телецком озере и в Хакасии, сопровождал посольство к алтынхану. Убит в 1645 г. во время сбора ясака.

Проанализируйте данные и сделайте все возможные выводы о ратной судьбе основателей Кузнецка.